Auch Werke des mit ihm befreundeten Keramikkünstlers Georg Eiselt sind zu sehen: Vernissage im Rundofen am 10. April.

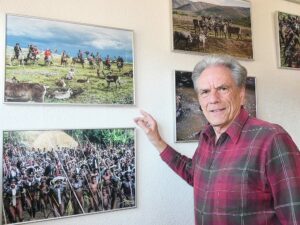

Lutz Lefèvre hat unter anderem unter Kannibalen gelebt, hat die Sahara durchquert, ist bis auf Sechstausend Höhenmeter gestiegen und hat auf seinen bis zu 14 Monate langen Reisen und körperlich teils extrem beanspruchenden Touren beeindruckende Fotos gemacht.

Insbesondere bedrohte Völker und Kulturen aus Zentral- und Südostasien sowie Ozeanien haben es ihm angetan. „Mich hat immer interessiert, wie die Menschen aussehen, wie sie leben, wie der Familienzusammenhalt ist“, erklärt der Lehrer im Ruhestand. Nicht – wie man vielleicht meinen könnte – Sport und Geologie hat er an Gymnasien gelehrt, sondern Mathematik und Physik.

„Meine beste Note im Abi war Kunst“, lacht er leise. Das hätte er eigentlich auch studieren wollen, wenn es denn in diesem Metier nicht eine so heikle Sache mit dem Geldverdienen wäre. Also landete er bei der Mathematik, in dem Fach war er mindestens genauso gut in der Schule.

Physik wiederum hat ihn von der Philosophie her interessiert. „Meine Vorstellung ist so, dass die Religionen der Beginn der Philosophie sind. Ob das jetzt Animismus ist oder Hinduismus oder Buddhismus oder dann später Christentum und so weiter, und dann bei uns die philosophische Entwicklung vor 200 Jahren und dann vor 100 Jahren die moderne Physik.“ Die wolle auch nichts anderes als erklären,

wie unsere Welt aufgebaut sei, fährt der Wissenschaftsaffine fort. Und zieht die Verbindung zwischen der Philosophie und der Astronomie mit der Frage beispielsweise: Wo kommt unsere Milchstraße her?

Neugierig machen

Deswegen hatte er ursprünglich für die Ausstellung den Titel „Keramik aus Sternenstaub“ geplant. „Das hat aber den Herrn Eiselt gestört“, lacht er in tiefer Freundschaft. Und erklärt: Manche Leute würden diesen Titel esotherisch verstehen, und das würde Georg Eiselt gar nicht zusagen. „Tatsache ist aber“, so Lutz Lefèvre, „dass alle Elementarteilchen, die wir selber im Körper haben, nicht aus unserer Milchstraße kommen, sondern von anderen Sternen. 97 Prozent unseres Körpers sind stellar, also von außerhalb unserer Milchstraße.

„Echt?“, reißt der Zuhörer verwundert die Augen auf. Der 73-Jährige freut sich, strahlt regelrecht. „Dieses „echt?!““, wiederholt er. Das genau sei das, was er als Lehrer, als Pädagoge erreichen möchte: die Leute auf etwas aufmerksam machen, sie neugierig machen, sie zum Darüber-Nachdenken bringen.

Womit der Bogen zurück zu seiner Foto-Ausstellung geschlagen ist: „Ich möchte etwas mitteilen“, resümiert er. Dazu gehört zu zeigen, was er auf seinen Reisen gesehen, was er erlebt hat. Seine 56 großformatigen Fotos bilden indigene Kulturen ab, die er bewundert. Menschen mit sehr gefestigten sozialen Strukturen seien das, „und die haben ihre religiöse Orientierung, auch mit ihren Fetischen – ob das jetzt Animismus ist oder Geisterglaube oder wie auch immer man das formuliert.“

Von den sieben bedrohten, viele Jahrtausende alten Kulturen und deren Schönheit, die er zumindest mit seinen Fotos zu erhalten versucht, ist eine kurz nach seinem Besuch endgültig ausgestorben. Die Rede ist von den „Waldmenschen“ im Grenzgebiet zwischen Thailand und Laos. Deren ursprüngliche Lebensweise im Wald war aufgrund der Abholzung riesiger Flächen immer mehr gestört worden. „Ich bin da damals mit dem Motorrad gefahren – stundenlang: Es gab praktisch keine Wälder mehr.“ 1994 war das, seit 1996, spätestens 1998 ist die ursprüngliche Lebensform der Waldmenschen unmöglich geworden. Heutzutage lebt dieses Volk entrechtet, oftmals ausgebeutet.

Verschwindendes dokumentieren

Lutz Lefévre sieht eine gewisse Parallele zu den Trachten im Kinzigtal mit seinen verschiedenen Nebentälern: „Diese Trachten gehen verloren, wenn man sich nicht um ihren Erhalt kümmert.“ Er selbst wurde in Karlsruhe geboren, sein Vater ist Nachfahre der vor über 300 Jahren aus Frankreich geflohenen Hugenotten, die Mutter eine Baltendeutsche. Das Studium absolvierte der heutige Wahl-Zeller in Freiburg, wurde als Referendar nach Offenburg beordert, unterrichtete über 20 Jahre am Gengenbacher Gymnasium, verbrachte als Aus-

landschuldienstlehrer drei Jahre im südfranzösischen Toulouse und weitere zehn Jahre am Gymnasium in Hausach.

„Meine Eltern haben keine Reisen mit uns Kindern gemacht, weil kein Geld da war“, erzählt der Senior, der mit seinem Quer-durch-die-Welt Reisen 1972 begonnen hat, direkt nach seiner zweijährigen Militärzeit. Als Offizier war er bei den Fallschirmjägern und Fallschirmpionieren zugange, „dadurch war die körperliche Voraussetzung gegeben, dass ich später extreme Touren

machen konnte, im Ausland.“

Zum Klettern kam er durch Studienkollegen, mit denen er sehr bald Berge in den Alpen bestieg. Als sie auf einen Viertausender kraxelten, fiel er in eine Gletscherspalte, „aber nur bis zur Hüfte, das war ja nicht so tragisch, und dann hab´ ich zu meiner Freundin gesagt: So, jetzt nehmen wir mal den höchsten Berg in Europa in Angriff“, schmunzelt der Sportbegeisterte. So bestieg er den Montblanc, „und dann ging´s eigentlich ruck zuck“. Will heißen: Er war lange in Afrika und absolvierte mit seinem Auto (einem kleinen „Käfer“) 3000 Kilometer „von Marokko (das sich damals im Krieg mit Algerien befand) durch Algerien und quer durch die Sahara bis nach Tunesien.“

Faszination Mensch

Danach ging es Richtung Afghanistan. Dort aber brach die Revolution aus, also wurde umgekehrt und ein Besuch des Mount Everest ins Auge gefasst. Für den Gipfel fehlte ihm die richtige Ausrüstung, dann aber lernte er die dort lebenden Menschen kennen. Statt den Berg zu besteigen war es ihm nun wichtiger, „in den Dörfern zu sein, mit den Menschen zusammen zu sein, die Klöster zu besuchen, mich über die Religion zu informieren.“

Wenn er als menschlicher Zugvogel unterwegs ist, dann mindestens für zwei bis drei Monate. Zweimal auch hat er ein Sabbatjahr genommen, um mit seiner Frau ferne Länder zu bereisen und indigene Völker zu studieren. Nachdem zwei Wander-Evangelisten einer australischen Bibelschule wegen ihrer aggressiven Missionierung getötet worden waren, besuchte er den Stamm der Jali und erforschte die Hintergründe des kannibalistischen Rituals. Warum ihm nichts passiert ist? „Da muss man ein bissel aufpassen“, lacht er kurz und leise auf. Und erklärt die Zauberformel: Das eigene Verhalten dem des Volkes anpassen und keine Angst zeigen. „Mein Eindruck war: Die Menschen sind sehr nett und freundlich und auch neugierig.“

Und wie gesagt: Das Gesehene und Dokumentierte wollte er mitteilen. Dazu hielt der Gymnasiallehrer in seiner Freizeit Dia- und später Multivisionsvorträge an den unterschiedlichsten Orten, von Volkshochschule und Uni über Gemeindeeinrichtungen bis hin zur Justizvollzugsanstalt in Kehl. Auch Foto-Ausstellungen fanden immer wieder statt, Einzel – sowie Gruppenausstellungen beispielsweise gemeinsam mit der Zeller Fotogruppe. Seine Fotos versieht Lutz Lefèvre jeweils mit kurzen Erklärungstexten.

Ganz besondere Glasuren

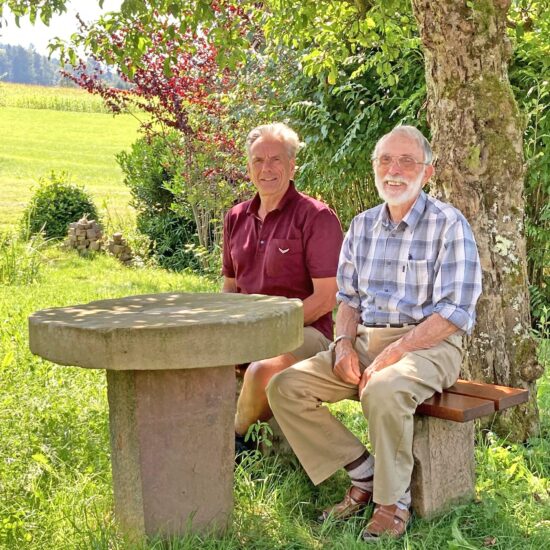

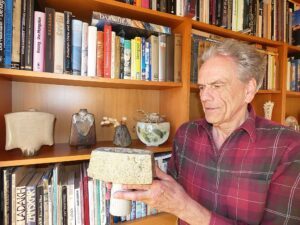

Im Rundofen präsentiert er seine Fotos nun zusammen mit Keramik des Freundes und ehemaligen Lehrerkollegen Georg Eiselt (91): Vasen, Tiere und freie Plastiken. Das Steinzeug ist in aufwändiger Aufbauarbeit entstanden, also nicht auf der Töpferscheibe. Ganz besonders sind die Glasuren, die der studierte Künstler – obendrein Dichter und Kurzgeschichtenautor – aus Pflanzenaschen und Gesteinsmehlen selbst entwickelt.

„Er holt sich zum Beispiel alte Strunken von Weinreben und verbrennt die“, erklärt Lutz Lefèvre, der sich auch selbst mit der Herstellung von Keramik beschäftigt hat. Einmal hat er seinem Freund Material aus dem Einschlagkrater eines Meteoriten mitgebracht, der mit einem Durchmesser von einem Kilometer im Nördlinger Ries niederging, vor 15 Millionen Jahren. „Aus dieser Erde hat er diese Glasur gemacht“, zeigt Lutz Lefèvre ein sorgsam gehütetes Vasengeschenk in seinem Wohnzimmer.

Die Vernissage

Die Ausstellung der Fotos und Steinzeugarbeiten beginnt mit einer Vernissage am Donnerstag, 10. April um 18.30 Uhr.

Musikalisch untermalt wird sie von „Sann“ (Susanne Liedtke) mit keltischer Harfe und Gesang.