»Wir haben heute eine der prominentesten Kreisversammlungen«, stellte Ulrich Müller, der im Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband (BLHV) als Vorsitzender des Kreisverbandes Wolfach fungiert, bei seiner Begrüßungsrede fest. Hierbei bezog er sich auf die hochkarätigen Teilnehmer einer im Rahmen der Versammlung stattfindenden Podiumsdiskussion.

Foto: Inka Kleinke-Bialy

Foto: Inka Kleinke-Bialy Foto: Inka Kleinke-Bialy

Foto: Inka Kleinke-Bialy

Foto: Inka Kleinke-Bialy

Foto: Inka Kleinke-BialyÜber 70 Personen – darunter auch der Grünen-Landtagsabgeordnete Volker Marwein – hatten sich am vergangenen Dienstagabend im Unterentersbacher Dorfgemeinschaftshaus eingefunden, um der Kreisversammlung des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes (BLHV) beizuwohnen.

In seinem Jahresrückblick ging Kreisvorsitzender Ulrich Müller unter anderem auf die anfänglich umstrittene und seit Jahresanfang greifende Forstreform ein, »aber wir haben erreicht, dass waldbäuerliche Betriebe unter 50 Hektar bei der Waldpflege so

gut wie nichts Nachteiliges merken.«

Neben Themen wie dem Umgang mit FFH-Flächen – sprich Naturschutzgebieten –, Düngereinsatz und Gülle-Ausbringung sowie Trockenheit kam Müller beispielsweise auch auf den Wolf zu sprechen. »Wir haben es immerhin geschafft, dass Wölfe, die zum Problem für die Viehhaltung geworden sind, geschossen werden dürfen«, hob er hervor.

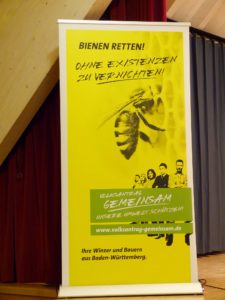

Den größten Raum in seinem Bericht nahm das Volksbegehren »Rettet die Bienen« ein, durch das viele Landwirte sich in ihrer Existenz bedroht sehen. In der Folge hat der Berufsstand landesweit über 84.000 Unterschriften – mehr als 17.000 davon alleine in der Ortenau – gesammelt. Und zwar für den Volksantrag »Gemeinsam unsere Umwelt schützen«.

Das Ziel des Antrags liegt darin, das Volksbegehren zum Erliegen und stattdessen Landwirtschaft und Naturschutz in einen konstruktiven Dialog zu bringen, aber auch die Gesellschaft insgesamt in punkto Arten- und Ressourcenschutz in die Pflicht zu nehmen.

Wandel ja, aber mit Augenmaß

»Wir tragen viele Dinge mit«, resümierte der BLHV-Mann, aber nur, wenn den Landwirten wirtschaftliche Gerechtigkeit widerfahre: »Wir sind für den Wandel, keine Frage – wenn er gut gemacht ist.« Wolle man hingegen zu viel auf einmal, mache man zu viel kaputt.

Auf den Volksantrag hin hat die Landesregierung ein Eckpunktepapier herausgegeben. Unter anderem dessen Inhalte waren Gegenstand der sich anschließenden Podiumsdiskussion im Entersbacher Dorfgemeinschaftshaus. Unter dem Thema »regioGenial – gewollt oder gescheitert?« mit dabei: der Vorsitzende der Zentralgenossenschaft Raiffeisen Ewald Glaser sowie Gerhard Bronner als Vorsitzender des Landesnaturschutzverbandes Baden-Württemberg.

Neben diesen beiden Promovierten vervollständigte Andreas Schneider als Geschäftsführer der Molkerei Schwarzwaldmilch die Runde – gemeinsam mit Paul Buchholz, Landwirt und stellvertretender Kreisvorsitzender des BLHV Wolfach. Moderiert wurde die fast zweistündige Diskussion von der Agrar-Ingenieurin Anne Kökel, 2017 zur »Landwirtin des Jahres« gekürt und bundesweit als landwirtschaftliche »Mut-Botschafterin« tätig.

Ein gemeinsamer Tonus der Diskutierenden bestand in der Forderung, der Einschränkung der Freiheitsgrade durch stetig zunehmende Reglementierungen Einhalt zu gebieten. Statt einem Landwirt im Detail vorzuschreiben, wie er ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen habe, solle er die Art der Umsetzung selbst festlegen dürfen. Als Beispiel wurde eine Prämie für die – eindeutig messbare – Artenvielfalt auf Wiesen genannt, »das lässt sich sicher auf andere Bereiche übertragen.«

Mit Einfalt verlangte Vielfalt

»Die Landwirte brauchen mehr Spielräume«, lautete das Fazit, da es für keinen Betrieb ein Pauschalkonzept gebe. »Die Gesellschaft will immer mehr von uns«, ergänzte einer der Diskutierenden, »es wird Vielfalt verlangt, aber es wird mit Einfalt gefordert.« Damit einher ging die Warnung: »Wenn in der Landwirtschaft Unternehmertum nicht mehr möglich ist, dann geht die Lust verloren, und dann wird’s gefährlich.« In Deutschland herrsche eine Kultur des Misstrauens, die sich wie Mehltau über die Gesellschaft hinweg ziehe.

Wesentlich besser liefe es in Österreich und teils auch in der Schweiz. Auch wenn dort die Bauern oftmals mit existentiellen Problemen kämpften, so würden doch Politik, Bauernvertretung und Naturschutz an einem Tisch sitzen, gemeinsam an einem Strang ziehen.

Die Antwort auf die Frage nach der Bereitschaft der deutschen Landwirte, mehr für die Natur zu machen, fiel eindeutig aus: Stimmten die Rahmenbedingungen – müsse ein Betrieb also nicht »drauflegen« – dann seien die meisten bereit.

Zu besagten Bedingungen gehöre beispielsweise, extensive Beweidung besser zu entlohnen, doch betreffs der Nutzung von FFH-Wiesen sei das Naturschutzrecht »möglicherweise etwas unflexibel.« Ebenfalls erforderlich sei die Investitionsförderung für besonders naturschonende Techniken, wie zum Beispiel bestimmte Mäher. Desgleichen wurde ein dringend notwendiger Bürokratieabbau genannt, da dieser mit einem nicht mehr darstellbaren Arbeitsaufwand für die Landwirte einhergehe.

Damit diese das leisten können, was die Gesellschaft von ihnen fordere, habe man angesichts der bisherigen jährlich 145 Millionen Euro im Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (FAKT) einen zusätzlichen Bedarf von 170 Millionen Euro an Fördermitteln errechnet, plus rund 40 Millionen für Landschaftspflege sowie weitere Maßnahmen.

Schulterschluss mit dem Verbraucher

»Wir müssen den Verbraucher für uns gewinnen«, lautete ein weiteres gemeinsames Credo der Diskussionsrunde, denn bei allem entscheidend sei: Was will der Markt? Und der lechzt nach Bioprodukten. Würde Getreidesaatgut jedoch nicht gebeizt, »kriegen wir heillose Probleme mit Mutterkorn«, und in der Tierhaltung gehe es nicht ohne Antibiotika. »Dieses Spannungsfeld müssen wir verstärkt in die öffentliche Diskussion bringen.«

Mit Fragen aus dem Publikum ging der rund dreistündige Abend zu Ende.