Vierzig Tage nach Ostern und zehn Tage vor Pfingsten wird hierzulande an den Abschied Jesu von seinen Jüngern gedacht. Dass dies keine Selbstverständlichkeit ist, machte Pater Leonhard in seiner Predigt deutlich. In Italien beispielsweise werde die biblische Erzählung am darauffolgenden Sonntag in Erinnerung gebracht. Der Vorzug eines eigenen Feiertags wurden vom Kirchenchor und Liturgiekreis zur aktiven Gestaltung genutzt.

Im Zeitalter der Weltraumfahrt hat der Himmel seine geheimnisvolle Bedeutung eingebüßt. Vielen Zeitgenossen fällt es schwer, sich den Abschied Jesu als eine Auffahrt in die Sphären vorzustellen. Da kommt der Skepsis die knappe Formulierung entgegen, mit der der Evangelist Lukas seine Apostelgeschichte einleitet: Im ersten Buch, lieber Theophilus, habe ich über alles berichtet, was Jesus getan und gelehrt hat, bis zu dem Tag, an dem er »aufgenommen« wurde. Von einer regelrechten Auffahrt ist hier nicht die Rede. Jedoch hatte Lukas sein erstes Buch, sein Evangelium, unmissverständlich mit der »Auffahrt in den Himmel« beschlossen. Immerhin kommen die drei anderen Evangelisten ohne eine solche Veranschaulichung von Jesu Heimgang zum Vater aus.

Ungetrübt von derlei Verstehensproblemen bereicherte der Kirchenchor die Eucharistiefeier mit deutschen Gesängen von Michael Haydn, einem Bruder des bekannteren Komponisten Joseph Haydn. Dass bereits im 18. Jahrhundert von Komponisten die damals lateinische Messe mit deutschen Gesängen begleitet wurde, zeugt von einer ungenierten Wertschätzung des Kirchenvolkes. Entsprechend bewegen sich seine gottesdienstlichen Melodien in der Nähe der gepflegteren Volkskunst.

Anliegen der Prozession

Die Prozession wandte sich dem praktischen Glauben zu. An der ersten Station wurde der Menschen gedacht, auf deren Rücken derzeit ein Krieg ausgetragen wird. »Schenke ihnen die Hoffnung auf eine friedliche Zukunft«, lautete die eindringliche Bitte. Der das Gebet abschließende Segen wünschte, dass in uns Kräfte für Gerechtigkeit und Frieden freigesetzt werden.

Die zweite Station galt dem Umgang mit der Schöpfung. Der geistliche Dichter Jörg Zink hatte vor Jahren die Schöpfungserzählung umgeschrieben. Während im biblischen Text Gott an jedem Tag das Leben mit neuen Arten erweitert, scheint der moderne Mensch von Epoche zu Epoche die Natur ärmer zu machen. Am »siebten Tag« werde dann schließlich »die Erde wüst und leer sein« lautete seine düstere Prognose, wenn es keine Umkehr gäbe. Daran schloss sich die schlichte Bitte: »Gott, gib uns einen wachen Sinn für das Geschenk der Schöpfung und für das Wohl aller Mitgeschöpfe.«

Station Drei lenkte den Blick auf das Miteinander in Familie, Gesellschaft und Staat. Dass alle mitgenommen werden, insbesondere die Kranken, seien ihre Beeinträchtigungen körperlicher oder seelischer Natur, sollte ein zutiefst christliches Bestreben sein. Auch die sozial Schwachen, die sich schwertun mitzuhalten, verdienen Mitgefühl und Unterstützung. Gedacht wurde auch an die »jungen Menschen«, dass sie »erkennen, was im Leben wirklich zählt und hilf ihnen, dich, Gott, zu finden,« so der Gebetswunsch.

Kirche in der Krise

Die vierte und letzte Station beleuchtete die Gemeinschaft der Gläubigen. Dass das kirchliche Miteinander eine Krise durchmacht, war an der geringen Beteiligung an Feier und Prozession unschwer abzulesen. Ohne die Gläubigen von Nachbargemeinden der Seelsorgeeinheit wäre die Zahl noch geringer ausgefallen. Eine der Fürbitten war traditionell auf Priester- und Ordensberufe ausgerichtet. Währenddessen wurde in der Erzdiözese Freiburg in diesem Jahr gerade mal ein einziger Neupriester geweiht. An andere Mitarbeiter/innen wurde wenig bis gar nicht gedacht, obwohl die vorbildlichen Texte von »Laien« zusammengestellt worden waren.

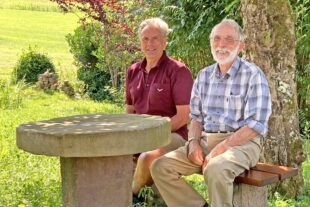

Beim Abschluss in der Kirche wurde wie immer der Wettersegen für das Gedeihen der Früchte gespendet. Der anschließende Dank für die Mitwirkung im Gottesdienst galt Pater Leonhard und Diakon Matthias Hoppe, dem Kirchenchor unter Leitung von Thomas Dreher, den Frauen, welche die vier Altäre geschmückt hatten: Andrea und Annemarie Jäk le, Ulrike Alender, Frau Schwarz und dem Gemeindeteam. Siegfried Lehmann und Georg Schwendenmann hatten als Ordner die Prozession sicher durch den Verkehr geführt. Blieb dem Organisten Dieter Friede noch das »Nachspiel«, das er, wie immer an solchen Festtagen, besonders schwungvoll gestaltete; diesmal mit der kraftvollen Fanfare des belgischen Organisten Jacques-Nicolas Lemmens.