Vor fünfundsechzig Jahren beging die Zeller Papierfabrik ihr 375. Betriebsjubiläum. Tüten und Packpapiere hatten am Markt einen guten Ruf, Zündholzpapiere aus Zell besaßen Weltgeltung. Auch äußerlich zeigte sich der Betrieb von der besten Seite. Der 55 Meter hohe Schornstein mit der Aufschrift »Papierfabrik KvK« war nicht nur Werbeträger, sondern zeigte jedem, der es wissen wollte, woher der Wind weht. Zweiundvierzig Jahre sind seit der Betriebsschließung vergangen.

Foto: Archivfotos: Kraewel

Foto: Archivfotos: Kraewel Foto: Archivfoto: privat

Foto: Archivfoto: privat Foto: Archivfoto: privat

Foto: Archivfoto: privat Foto: Archivfotos: Kraewel

Foto: Archivfotos: Kraewel Foto: Archivfotos: Kraewel

Foto: Archivfotos: Kraewel Foto: Archivfotos: Kraewel

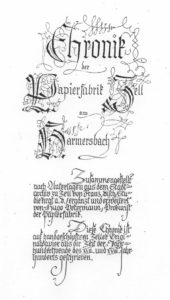

Foto: Archivfotos: KraewelWenn wir heute in der handgeschriebenen Firmenchronik nachschlagen dürfen, so ist das ein Verdienst des Studienrates Franz Disch, welcher in aufwendiger Detailarbeit die Fakten der ehemaligen Wassermühle und späteren Fabrik aus den unterschiedlichsten Dokumentationen zusammengetragen hat. Das Werk wurde fortgeschrieben vom Prokuristen Hugo Petermann und nach dessen Tod von Frau Petermann abgeschlossen. Geschrieben wurde es auf handgeschöpftem Papier aus der Zeit der Jahrhundertwende vom 17. ins 18. Jahrhundert.

Papier aus Lumpen

Erste Erwähnungen gehen auf das Jahr 1581 zurück. Die Rede ist von einer gewöhnlichen Mahlmühle am Fuße des Sommerbergs. Spätere Betreiber, auch Papierer genannt, pachteten bei der Herrschaft das sogenannte Lumpenrecht. Damit erhielten sie das ausschließliche Recht im Herrschaftsgebiet Lumpen zu sammeln. Diese wurden zerrissen, zerschnitten, geklopft und gewaschen. In Trögen wurde der Rohstoff zerstampft und zerkleinert. Den entstandenen groben Brei ließ man gären, damit sich auch die letzten Fasern auflösen. Nach dem Kochen wurde der Papierbrei in die Bütte gegossen. Dabei handelte es sich um ein Holzgefäß mit einer quadratischen Grundfläche von etwa eineinhalb Metern Seitenlänge und einer Höhe von rund 75 Zentimetern. Mit einer rechteckigen Schöpfform wurde der Brei entnommen. Die Form bestand aus einem Holzrahmen, welcher mit Metalldrähten dicht bespannt war. Durch die Metalldrähte konnte das überschüssige Wasser abfließen. Ein zweiter, leerer Rahmen wurde als Deckel aufgesetzt. An der Bütte waren jeweils drei Personen beschäftigt. Der Schöpfer, ein Gautscher und der Leger. Die Stundenleistung lag bei 100 Bogen, die Tagesleistung bei 1.200 Bogen. Zwischen zwei Papierblätter legte man einen Filz. Stöße von 200 Bogen spannte man zur Entwässerung in eine Schraubenpresse. Nach dem Pressen wurden die Papierbogen auf dem Henkboden zum Trocknen aufgehängt. Nach einem Tierleimbad ging es erneut auf den Trockenboden. Noch war das Papier rauh und wellig. Bogenweise wurde es durch die Glätter auf einer Glas- oder Marmorplatte mit einem Stück Achat geplättet. Auf einer eisernen Platte wurde das Papier mit einem mächtigen Eisenhammer geschlagen. Jeder Bogen wurde einzeln unter dem wasserradgetriebenen Hammer der Schlagstampfe geebnet. Schließlich konnte das Büttenpapier sortiert, gezählt und verpackt werden. Dreiunddreißigmal musste ein Schreibpapierbogen in die Hand genommen werden bis er seiner Bestimmung übergeben werden konnte. Diese aufwändige Methode hatte Bestand bis zur Einführung der Papiermaschine und dem damit verbundenen Wandel der Papiermühle in eine Papierfabrik anno 1875.

Narrenkappe als Wasserzeichen

Jeder Bogen geschöpften Papieres ist mit einem Wasserzeichen versehen. Hält man ihn gegen das Licht, so sind neben dem Wappen die Anfangsbuchstaben der Meisternamen zu erkennen. Das Signet beinhaltete lange Zeit einen Adler. Auch der Krummstab des Basler Bischofs war zeitweise zu sehen. Zu Zeiten der Meister Hilser und Herzog (1693 bis 1715) wurde durch einen Narren mit Schellenkappe die Zeller Narretei dokumentiert. Das Wasserzeichen gibt Auskunft über den Entstehungsort, den Meister, die Güte und das Alter des Papiers.

Die Zeller Papiermühle wechselte oft den Besitzer. Unter den Investoren waren mehrere wohlhabende Bürger aus Straßburg. Nicht alle wurden mit der Mühle glücklich. Viele Betreiber gerieten in wirtschaftliche Bedrängnis und mussten den Betrieb an ihre Geldgeber abtreten. Ähnlich erging es dem Jacob Knäble, welcher 1824 die Tochter des verstorbenen Papiermeisters Joseph Anton Hilser ehelichte. Bei Übernahme der Papiermühle noch schuldenfrei, verpasste er den Anschluss an die technische Entwicklung. Während andere Betriebe schon maschinell arbeiteten, erzeugte Knäble noch Schöpfpapier. Schließlich fehlten ihm die zur Modernisierung notwendigen Mittel. Seine Söhne Jacob und Karl haben sich später bei der Umwandlung des Betriebes in eine Papierfabrik übernommen.

Die Mühle wird zur Fabrik

Als Sohn Jacob dies erkannte, nahm er sich das Leben. Der Offenburger Leopold Stein ersteigerte 1875 das verschuldete Werk und führte die Modernisierung zu Ende. Mit der Einführung der Papiermaschine änderte sich auch der Rohstoff. Statt Lumpen kamen fortan Zellulose, Holzschliff und Altpapier zur Verarbeitung. Man verlegte sich auf die Herstellung von Pack- und Pergamentpapier. Als 1902 ein großer Teil der Anlage einem Brand zum Opfer fiel, war Leopold Stein allerdings nicht mehr in der Lage den Wiederaufbau zu finanzieren. Ihm blieb nur noch der Verkauf an seine Brüder Louis Stein in Schiltigheim und Gustav Stein in Basel. Während des Wiederaufbaus wütete ein weiterer Brand, welcher außer der Papiermaschine und dem Kessel nicht mehr viel übrig ließ. Dem Wiederaufbau der Fabrikanlage folgte 1905 die Anschaffung eines neuen Dampfkessels und einer Francis-Wasserturbine mit 60 PS. Die Firma Aschersleben lieferte 1907 eine moderne Dampfmaschine mit einer Leistung von 200 PS. Laufend wurde der Maschinenpark dem Stand der Technik angepasst. Der erste Weltkrieg stand im Zeichen von Personal- und Materialmangel. 1918 kam die Papierfabrik in die Hände der Firma Kiefer & Co, deren Hauptbeteiligter seinerzeit als der »ungekrönte Spritkönig des Hanauerlandes« galt. Bereits 1921 wurde der Betrieb Teil des Wallheimer-Konzerns mit Sitz in Bremen. Wallheimer war seinerzeit im Besitz von acht weiteren Papierfabriken. Man firmierte unter Papierfabrik Zell a. H., Aktiengesellschaft. Die Geschäftsleitung saß in Bremen. Während der Inflation war es an der Tagesordnung, dass die Arbeiter am Zahltag noch vor Feierabend zum Einkauf den Betrieb verließen. Es galt neuen Wechselkursen und den damit verbundenen Verteuerungen zuvorzukommen. Um an Devisen zu kommen, wurde die gesamte Inlandskundschaft zu Gunsten des Exportgeschäftes vernachlässigt. Diese Politik rächte sich, nachdem sich die deutsche Währung wieder stabilisiert hatte. Deutschland war auf dem Weltmarkt nicht mehr konkurrenzfähig und eine inländische Kundschaft war nicht mehr vorhanden. Monatelanger Stillstand und die Entlassung der gesamten Belegschaft war die bittere Folge.

Zeller Zündholzpapier, ein Welterfolg

Nach einer schwierigen Phase der Wiederbelebung ging der Betrieb durch Aktientausch gegen eine schlesische Farbenfabrik in den Besitz des Chemikers Dr. Alexander Weinberg über. Der Rumäne jüdischer Abstammung siedelte nach Zell über. An der Firmenbezeichnung wurde nichts geändert, so dass der Besitzerwechsel äußerlich nicht sichtbar wurde. Dr. Weinberg verbesserte die Produktion und verlegte sich von Packpapier mehr auf die Herstellung von Tüten-, Kuvert- und Zündholzpapiere. Die Zeller führten bei der internationalen Zündholzindustrie das preiswerte, einseitig glatte Papier ein. Es war ein beschwerlicher Weg das bisher verwendete maschinenglatte Papier zu verdrängen. Schließlich gelang es dem Chemiker Dr. Weinberg den dafür optimalen Kleister zu entwickeln. Das Zeller Zündholzpapier hatte einen beispiellosen Siegeszug angetreten. Warum Dr. Weinberg das Werk 1933 verkaufte kann heute nicht mehr mit Sicherheit gesagt werden. Der aufblühende Nationalsozialismus genauso wie ein Kehlkopfleiden können diese Entscheidung herbeigeführt haben.

Der Krieg

Unter dem Baron Kurt von Kraewel (KvK) wurde das Unternehmen von 1933 bis 1947 als Einzelfirma »Papierfabrik Zell a. H., Kurt von Kraewel« geführt und 1947 in eine GmbH umgewandelt. Der neue Eigentümer zeigte sich als weitsichtige Unternehmerpersönlichkeit. Mit großem Aufwand wurde die Anlage dem Stand der Technik angepasst. Zur Unterbringung einer modernen Dampfmaschine begann man 1934 mit dem Bau eines neuen Gebäudes. 1935 folgte die Installation eines elektrischen Aufzuges, welcher vier Stockwerke miteinander verband. Neue Rollapparate und eine Rollenpackmaschine wurden beschafft. Die Kesselanlage aus dem Jahr 1904 war diesen Anforderungen nicht mehr gewachsen. Ein neues Kesselhaus mit Schornstein wurde notwendig. Trotz Kriegszustand konnte im Oktober 1941 ein neuer Dampfkessel mit selbsttätiger Rostbeschickungsanlage in Betrieb genommen werden. Kurt von Kraewel war als Hauptmann der Reserve vom ersten Kriegstag an am Westwall eingesetzt. Als Oberst geriet er 1945 in amerikanische Gefangenschaft und durfte nach einigen Monaten unversehrt in die Heimat zurückkehren. Der Betrieb wurde zwischenzeitlich von einem Prokuristen unter erheblichen Personal- und Materialproblemen weitergeführt. Die Belegschaft bestand gegen Kriegsende aus alten Fach- und überalterten Hilfskräften. Unüberwindliche Schwierigkeiten in der Rohstoff- und Kohleversorgung zwangen 1944 zur Produktionseinstellung. Teile der Betriebsräume wurden an einen Gaggenauer Rüstungsbetrieb zur Herstellung leichter Fliegerbomben ohne Füllung verpachtet. Am 24. Dezember 1944 gegen Mittag fielen zwei Fliegerbomben auf das Fabrikgelände. Sie zerstörten die alte Scheune vor dem Bürogebäude. Die darin befindlichen Fahrzeuge wurden nicht wesentlich beschädigt. Am 20. April 1945 rückten feindliche Truppen in den stillgelegten Betrieb ein. Die Fabrikgebäude wurden beschlagnahmt, der Prokurist wurde für einige Tage inhaftiert. Fünfzig Marokkaner besetzten das Werk. Beschlagnahmte deutsche Waffen und Ausrüstungsgegenstände wurden darin deponiert. Die Einrichtung einer Autowerkstatt konnte vom heimkehrenden Eigentümer in letzter Minute verhindert werden. Dieser erreichte alsbald die Räumung des Geländes und betrieb die Wiederaufnahme der Papierherstellung, welche am 1. Dezember 1945 wieder anlief. Vom einstigen Personalstamm waren sechs Mitarbeiter gefallen und einer vermisst. Im Juli 1949 beschäftigte das Werk in drei Schichten 68 Mitarbeiter. Der Monatsausstoß lag bei 250 bis 300 Tonnen. Gefertigt wurden Tüten- und Packpapier. Auf dem Zündholzpapiersektor war man in Deutschland führend. Umfassende Renovierungsarbeiten wurden durchgeführt und eine großzügige Papiermaschinenhalle entstand während Baron Kurt von Kraewel seinen 60. Geburtstag beging.

Bewegte Zeiten

Am 9. September 1950 wurde Herr von Kraewel von der Sûreté inhaftiert und nach viertägiger Haft wieder entlassen. In diesem Zusammenhang erlitt der langjährige Prokurist Hugo Petermann einen Zusammenbruch, an dessen Folgen er am 8. November 1950 im Alter von 56 Jahren starb.

Probleme mit der Kohleversorgung führten immer wieder zu Produktionsausfällen. Zu den großen Investitionen des Jahres 1952 zählte die Anschaffung einer Trockenanlage und einer zweiten Turbine. Mit der Installation eines Spilling-Dampfmotors in Verbindung mit einem Generator erhielt das Werk die Möglichkeit einen Teil des Strombedarfs selbst zu erzeugen. 1956 kam eine neue Papiermaschine für Zündholzpapier zur Auslieferung. Die 500 Tonnengrenze wurde im Oktober 1957 erreicht. Am 21. August 1958 wurde die neue Papiermaschine stillgelegt, da die Leistungserwartungen nicht erfüllt werden konnten. Ein notwendiger Umbau erschien nicht rentabel. Eigens angelernte Leute wurden entlassen. Die Maschine wurde 1960 nach Norwegen verkauft. Mit der Einführung von Pappschachteln in der Zündholzindustrie gingen den Zellern 1961 wichtige Märkte verloren, die schwer zu ersetzen waren. Am 3. April kam Sohn Horst mit Familie aus den USA zurück, um in die Geschäftsleitung einzutreten. Die Konjunktur des Jahres 1962 zwang dazu auf Lager zu arbeiten. Im Sommer zog die Nachfrage wieder an. Mit dem Bau einer Abwasseranlage zählte man zu den Vorreitern in Sachen Umweltschutz. Eine Steigerung der Eigenstromerzeugung erreichte man durch die Erweiterung des Spilling-Motors auf vier Zylinder. Die alte Dampfmaschine wurde nach über neunzigjähriger Dienstzeit stillgelegt.

Maschinelle Papierherstellung in den 1960ern

Zellstoff aus Holzschliff und Altpapier waren die Rohstoffe am Anfang der Produktionslinie. Die Wiederverwendung von Altpapier geht auf die Rohstoffknappheit im zweiten Weltkrieg zurück. Altpapier und Zellstoff wurden über die Waage einem großen Trichter zugeführt. Rotierende Messer ließen unter dem Einfluss von Wasser und Dampf einen Brei entstehen, den »Stoff« wie die Fachleute sagten. Je feiner dieser aufgeschlossen wird, desto höher die Papierqualität. Über Rohrleitungen wanderte der Brei durch Rüttelsiebe und Zentrifugen wo Fremdstoffe und Fremdkörper ausgeschieden wurden. Nach der Zugabe von Leim landete der Stoff schließlich auf der Papiermaschine, wo ihm Saugwalzen, Filze und Wärme das Wasser entzogen und ihn zu einer endlosen Bahn formten, welche schließlich zu einer breiten Rolle aufgewickelt wurde.

Generationswechsel

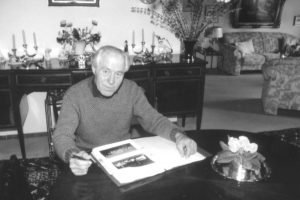

Mit dem Aufmarsch der Bürgerwehr beging man 1964 den 75. Geburtstag des Baron von Kraewel. Die Lage im Papiergeschäft war 1965 gekennzeichnet von guten Umsätzen bei gleichzeitig hohen Betriebskosten. Während der Hubertusjagd am 3. November wurde Kurt von Kraewel vom Herztod ereilt. Die Region verlor in ihm eine bedeutende Unternehmerpersönlichkeit. Eine große Trauergemeinde brachte ihre Verbundenheit zum Ausdruck. Unter der Geschäftsführung Horst von Kraewels wurde die Abwasseranlage weiter verbessert. Eingedickter Schlamm wurde wieder dem Produktionsprozess zugeführt. Das Abwasser war ganz klar. Bei guter Auftragslage arbeitete die alte Papiermaschine ständig an ihrer Leistungsgrenze. Angesichts dramatisch gestiegener Kohlekosten entschied man sich den Kohlekessel durch einen schwerölbefeuerten Kessel (Arbeitsdruck: 8t = 26 bar) zu ersetzen. Mit Erleichterung verzeichnete man eine monatliche Brennstoffersparnis von 15.000 D-Mark. Die Investition hatte sich nach eineinhalb Jahren selbst finanziert. Doch nach zwei Betriebsjahren kam es zu einem rapiden Anstieg der Ölpreise. Trotz knapper Mittel entschied man sich für einen Umbau der Papiermaschine zum Zweck eines höheren Ausstoßes bei gleichzeitiger Qualitätssteigerung. Das Ergebnis war zufriedenstellend. Die deutsche Papierindustrie erlitt 1974 einen Auftragseinbruch. Durch den hohen Exportanteil bekamen die Zeller diese Entwicklung erst mit Verzögerung zu spüren. Zum Ende des Jahres musste auch KvK Kurzarbeit anmelden. Nach einer unerwarteten Hochpreisphase im Papiergeschäft brach das ganze Gefüge wieder in sich zusammen. Viel Zeit verging bis wieder mit Überschuss gearbeitet wurde. Der Prokurist Kurt Küderle erhielt 1975 für seine Verdienste in 50-jähriger Betriebszugehörigkeit die Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland. 1978 konnten die laufenden Kosten von den Einnahmen nicht mehr gedeckt werden. Den Verlusten standen keine Rücklagen gegenüber.

Schwerwiegender Verlust für die Region

Am 20. Januar 1978 meldete Horst von Kraewel den Vergleich an: »Es war sicherlich der schwerste Schritt meines Lebens, aber eine Entscheidung, die sich in späteren Jahren immer wieder als richtig erwiesen hat.« 37 Personen verloren ihren Arbeitsplatz.

Die räumliche Nähe der Papierfabrik ermöglichte es den Zeller Schulkindern mit dem Sammeln von Altpapier das Taschengeld aufzubessern. Mit dem »Leiterwägele« wurden das Aufkommen ganzer Straßenzüge leergeräumt. Auf dem Weg zur Papierfabrik begegnete man Emil Bublitz. Dieser besaß einen eisenbereiften einachsigen Karren, welcher an Holmen gezogen wurde. Stets im Laufschritt unterwegs erledigte er die Papierentsorgung einheimischer Gewerbebetriebe. Vereine im Umkreis von 50 Kilometer Entfernung besserten mit Papiersammlungen ihr Budget auf. Zu den professionellen Papierentsorgern gehörte Bernhard Schülle in Unterharmersbach. Bei der Schließung der »Papieri« musste er Forderungen in einer Größenordnung von 170.000 D-Mark abschreiben.

Horst von Kraewel arbeitete von 1978 bis 1990 als Leiter des Papiereinkaufs bei einem Offenburger Druck- und Verlagshaus. Er zog nach Offenburg-Weier um. Persönlich kümmerte er sich um den Verbleib seines Personals und nutzte seine Verbindungen, wenn es darum ging ehemalige Mitarbeiter wieder in Lohn und Brot zu bringen. Horst von Kraewel starb 1997 im Alter von 72 Jahren. Seine Ehefrau Edelgard von Kraewel folgte ihm am 3. Oktober 2020. Sie wurde 84 Jahre alt. Initiativen von Freunden des Hauses Kraewel, welche darin münden sollten die Verdienste der Kraewels in Form einer Straßenbenennung zu würdigen, waren nicht zielführend.

Papierindustrie in schwierigem Umfeld

Heute ist die Papierherstellung in Deutschland auf etwa 200 Betriebe verteilt. Etwa 50 Prozent davon ist in den Händen ausländischer Konzerne, zumeist mit Sitz in Skandinavien. Die Papiernachfrage ist in Bewegung. Die Digitalisierung der Medien und im Büroalltag lässt die Nachfrage an Schreib- und Zeitungspapier schrumpfen. Eine zu erwartende Plastiksteuer befeuert die Nachfrage bei Papierverpackungen. Die großen Player sind damit beschäftigt durch Werksschließungen ein Überangebot auf dem Papiermarkt zu vermeiden und somit den Preis zu stützen. Zu den Verlierern gehören 557 Mitarbeiter der Papierfabrik Albbruck, welche 2012 ihren Job verloren. Zum gleichen Konzern gehörten die Werke Stracel in Straßburg und Chapelle in Grand Couronne an der Seine, beide geschlossen. Bei Lenk in Kappelrodeck ist ein kanadischer Investor eingestiegen. 200 Mitarbeiter können aufatmen. In der Branche entwickelt sich eine Praxis florierende Betriebe aufzukaufen, ihnen die notwendigen Investitionen vorzuenthalten, um sie bei sinkender Nachfrage zu schließen.

Der Coup von Paris

Vor dem Erwerb der Papierfabrik war Kurt von Kraewel in der Zigarettenbranche tätig. Er zog von Berlin nach Gengenbach um, wo er eine Villa erwarb. Während des zweiten Weltkriegs war er Kommandeur des Sicherheitsregiments 1 in Paris und gehörte zur Widerstandsbewegung des 20. Juli 1944. Seine Aufgabe bestand darin den SS- und Polizeiapparat im besetzten Paris festzusetzen. Das Nachrichtenmagazin »Der Spiegel« schrieb in der Ausgabe 8/1967 in einem Beitrag zu den Vorgängen am 20. Juli: »Etwa zur selben Stunde, da sich in Wien Oberst Kodré von seinen Gefangenen verabschiedete, rüsteten sich Stoßtrupps des Sicherheitsregiments 1 unter Oberstleutnant von Kraewel zu dem entscheidenden Schlag gegen die Pariser Dienststellen der Gestapo und des SD.« Der Putsch schien gelungen zu sein, als eine Rundfunkrede Hitlers alle Hoffnungen zunichte machte. »Der Spiegel« dazu: »Um 1.30 Uhr des frühen 21. Juli machte sich der Pariser Stadtkommandant, Generalleutnant Freiherr von Boineburg-Lengsfeld, auf den Weg, um die SS-Führer freizulassen.« Nach sorgfältigen Beratungen fand man gegenüber der Außenwelt nachfolgende Sprachregelung »Die Verhaftung der Sicherheitspolizisten … sei nur eine Übung gewesen « so »Der Spiegel«. Der Militärhistoriker Ritter von Schramm wurde im gleichen Beitrag mit den Worten zitiert: »Die Führer der Überraschungsaktion gegen den Pariser Sicherheitsdienst am 20. Juli sind sämtliche mit dem Leben davongekommen. Den verantwortlichen Offizieren wurde kein Haar gekrümmt«.

Nach kurzer amerikanischer Gefangenschaft kehrte Kurt von Kraewel 1945 gesund nach Zell zurück.