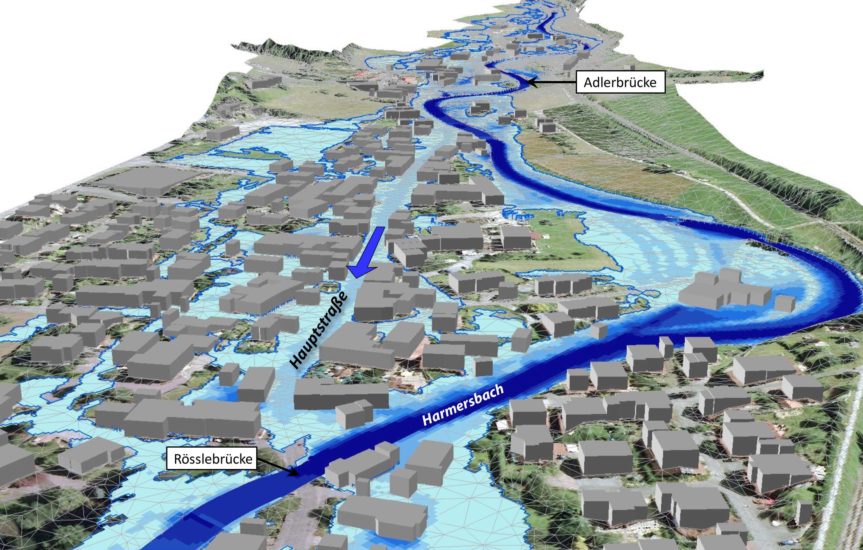

Welchen Gebieten droht Überflutung? Wo haben Gewässer Schwächen? Diese Fragen beantworten für Harmersbach und Entersbach ab sofort komplexe Flussgebietsmodelle. Im trockenen Büro von Wald und Corbe lassen sich Hochwasserkatastrophen im Harmersbachtal simulieren und Schutzmaßen herausfinden.

Foto: Grafik: Ingenieurbüro

Foto: Grafik: Ingenieurbüro Foto: Grafik: LUBW, LGL

Foto: Grafik: LUBW, LGL Foto: Ute Berger

Foto: Ute Berger Foto: Ute Berger

Foto: Ute BergerZahlreiche Einwohner, die an den Gewässern ihre Häuser haben, kamen zur Vorstellung der Ergebnisse und um die Flussgebietsmodelle für Harmersbach und Entersbach kennenzulernen.

Das Ingenieurbüro für Wasserbau, Wasserwirtschaft und Tiefbau »Wald und Corbe« hat seit 2015 Daten von beiden Gewässern zusammengetragen, Untersuchungen durchgeführt, Computermodelle gebaut und damit Hochwasserschutz-Konzeptionen beschrieben. In einer Präsentation wurden Erkenntnisse zusammengefasst und das entwickelte Schutzkonzept vorgestellt. Die Präsentation von Wald und Corbe hat die Stadt Zell a. H. auf ihrer Internetseite bereitgestellt.

Die Flussgebietsuntersuchung und das Modell: Das Computermodell hat zwei Herzstücke. Herzstück eins ist ein Niederschlag-Abfluss-Modell. Es berücksichtigt Niederschlagsmengen und gebietsspezifische Daten wie Bodenkennwerte, Landnutzung, versiegelte Flächen… Mithilfe dieser Daten können konkrete Abflüsse berechnet werden. Es lassen sich Aussagen treffen, wie viel Wasser rechnerisch an bestimmten Punkten im Untersuchungsgebiet ankommt.

Herzstück zwei ist ein zweidimensionales Hydraulik-Modell. Es berechnet konkrete Wasserspiegellinien. Durch Verschneidungen dieser Wasserspiegellinien mit einem digitalen Gelände-Modell werden Überflutungsgebiete identifiziert. Schwachstellen des Gewässers, zum Beispiel Stellen an denen das Wasser über die Ufer tritt, werden aufgedeckt, sowie der Schutzgrad anliegender Gebiete ausgemacht. Der Schutzgrad sagt aus, bis zu welcher Hochwasserstärke ein Gebiet nicht betroffen ist.

Maßnahmen finden: Mit Hilfe des Modells können verschiedene Hochwasserschutzmaßnahmen getestet werden. Es geht um die Frage, welche Schäden können durch welche Maßnahmen verhindert werden, wie groß ist der Nutzen?

Sicherheit vor Hochwasser entsteht, wenn dem Gewässer mehr Raum gegeben wird. Durch Abtrag von Vorland wird es aufgeweitet oder erhält Flutmulden. Ziel ist eine Leistungssteigerung für übermäßige Wasserfrachten.

An eng bebauten Stellen kann Hochwasser mit Deichen, Verwallung oder Mauern (auch mobil) in Zaun gehalten werden.

Ist die Platzlage noch beengter oder das Kosten-Nutzen-Verhältnis unvertretbar kommen Objektschutzmaßnahmen zum Einsatz. Kellerabgänge, Lichtschächte, Fenster und Türen, Eingänge, Einfahrten, Garagenabfahrten werden gesichert, dass sie Wassermengen wie die eines Jahrhunderthochwassers, abhalten.

Große Lösungen sind Hochwasserrückhaltebecken. Die Stauanlagen dämpfen die abfließenden Hochwasserwellen, indem sie übermäßige Wasserfrachten zwischenspeichern und nach Abklingen eines Ereignisses wieder kontrolliert abgeben.

Wer trägt die Kosten für den Hochwasserschutz: Das Gesamtziel der Hochwasserschutzkonzeption von Wald und Corbe ist ein 100-jährliches Hochwasser abfließen zu lassen.

Dann stehen für 70 Prozent der Gesamtkosten Förderung in Aussicht. 30 Prozent der Kosten für den Hochwasserschutz hat die Gemeinde selbst zu tragen.

Bedingung für die Förderung ist, dass das gesamte Konzept umgesetzt wird. Das heißt, Gebäude und Bebauungen im gesamten Untersuchungsgebiet müssen durch entsprechende Maßnahmen vor Hochwassern bis zur Stärke eines Jahrhunderthochwassers geschützt werden. Auch die Kosten für Objektschutzmaßnahmen an Privathäusern würden von diesen Kostenträgern getragen werden. In Absprache mit dem Eigentümer werden Schutzmaßnahmen angebracht. Eine weitere Bedingung für eine Förderung: Schutzmaßnahmen erfüllen das Kosten-Nutzen-Verhältnis. Sind Kosten für Maßnahmen deutlich höher als der abwendbare Schaden, müssen einfachere Maßnahmen verwendet werden.

Verschlechterung ist verboten: Dieses Verbot sagt, dass keine Maßnahme zum Schutz des einen realisiert werden darf, wenn sie eine Verschlechterung für einen anderen herbeiführt. Daher werden Maßnahmen in Hochwasserschutzkonzepten in ihrer Reihenfolge entgegen der Fließrichtung realisiert.

Harmersbach

Untersuchungsgebiet: Betrachtet wurde eine Gesamtfläche mit insgesamt 103 Quadratkilometern: das Flussgebiet des Harmersbachs einschließlich Außenbereiche auf Gemarkungen Zell und Oberharmersbach.

Anpassung des Flussgebietsmodells: 80 Hochwasserereignisse wurden ausgewertet und im Modell nachgerechnet. Anschließend die Rechenergebnisse mit den Messergebnissen verglichen, um das Computermodell zu präzisieren.

Messergebnisse lieferte unter anderem der Pegel Zell am Harmersbach / Erlenbach. Seit 1949 stellt das Messgerät am Stadteingang stetig den Wasserstand des Erlenbachs fest.

Berechnete Wasserspiegellinien im 2D-Modell wurden mit Archivfotos von Hochwasserkatatsrophen (1991 und 1983) und Videodokumentationen verglichen. Das Jahrhunderthochwasser 1991 hat Youtuber Jensp1234 gefilmt. Seine Doku stellt er im Onlinedienst bereit. www.youtube.com/user/jensp1234/videos

Für das Gelände-Modell wurden der Harmersbach sowie seine Seitengewässer und Außenbereiche vermessen. Die Höhen des Harmersbachs nahm ein Vermesser auf. Im Vorlandnetz wurden Höhen mit Hilfe einer Befliegung ermittelt.

Das Computermodell Wald und Corbe beantwortet für das Untersuchungsgebiet Harmersbach präzise die Fragen, welche Hochwasser bedrohen welche Gebäude?

Zusammenfassung der Gefahrenlage: Bei 50-jährlichen Hochwasser-Ereignissen ist Zell von massiven innerörtlichen Überflutungen betroffen. Zahlreiche Wohn- und Gewerbegebäude stehen im Wasser.

Das Schutzkonzept für die Gemarkung Zell: Die Verbesserung des Hochwasserschutzes am Harmersbach auf Gemarkung Zell muss über lokale Maßnahmen erfolgen. Das Gebiet wurde in sechs Teilbereiche unterteilt. In jedem Gebiet wurde untersucht, wie sieht die Hochwassersituation aus und was kann getan werden?

Teilbereich 1 »Grün«: Hochwasser ab der Stärke HQ50 (62,5 m3/s) überfluten Straße; einzelne Häuser stehen im Wasser. Sie vor Hochwasser bis zur Stärke HQ100 (83,5 m3/s) zu schützen kann durch Objektschutzmaßnahmen erreicht werden. Maßnahmen, die den Harmersbach leistungsfähiger machen fallen in diesem Bereich weg, da es für sie keinen Platz gibt oder die Kosten deutlich über dem Nutzen liegen. Kosten: 105.000 Euro.

Teilbereich 2: Hier ist das Flussbett teilweise ab Hochwasser der Stärke HQ10 (43,1 m3/s) an seiner Leistungsgrenze. Betroffen von Überflutungen sind einzelne Häuser und die Talstraße. Häuser linksseitig am Harmersbach sollen mit Objektschutzmaßnahmen vor Hochwasser bis HQ100 (91,9 m3/s) geschützt werden. Unterhalb der Hauptstraße 221 soll durch anpassen der Uferhöhe verhindert werden, dass rechtsseitig größere Flächen überflutet werden. Kosten: 80.000 Euro.

Teilbereich 3 »Adlerbrücke, Schule, Rösslemühle«: Oberhalb der Adlerbrücke verursachen Hochwasser der Stärke HQ10 (51,2m3/2) Überflutungen von Straßen und bebauten Gebieten. Ein Schutz vor Hochwassern bis zur Stärke HQ100 (106,2 m3/s) wird erreicht, wenn die Brücken ausgeweitet werden oder Bypässe erhalten und das Flussbett dazwischen ebenfalls aufgeweitet wird (Abtrag von Vorland). Im Detailbereich »Schule« wird der Schutz bis HQ100 erreicht, wenn Abstürze im Bach beseitigt werden und eine Flutmulde erstellt wird. Derzeit flutet Hochwasser ab der Stärke HQ50 (79,5 m3/s) die Hauptstraße sowie das bebaute Gebiet. Zwei Objekte brauchen trotz der Leistungssteigerung des Harmersbachs Objektschutz: Dies sind das Schulgebäude und die Rösslemühle. Kosten für das gesamte Gebiet: 3,03 Millionen Euro.

Teilbereich 4 »Rösslebrücke, Geisteichwehr, Kaffeebrücke«: Im ersten Detailbereich bringen vier Maßnahmen Schutz vor Wassermengen eines Jahrhunderthochwassers (106,9 m3/s): Von Rösslemühle bis Rösslebrücke kann ein rechtsseitiger Wall die Wassermengen im Flussbett halten. Durch Sohlabtrag vor der Rösslebrücke und Beseitigung des Wehrs nach der Rösslebrücke wird das Gewässer leistungsfähiger. Linksseitig zwischen Haus Nr. 162 und Nr. 164 muss eine Lücke geschlossen werden. Im Bereich Steinrücken bis Geisteichwehr bringt eine drei Meter breite Aufweitung des Gewässers, das Entfernen eines Absturzes und eine Mauer (rechtsseitig) Leistungsfähigkeit. Objektschutz brauchen die Gebäude rechtsseitig vor der Brücke (Hauptstraße 161). Im dritten Detailbereich sind Objektschutz und ein Uferabtrag linksseitig vorgesehen. Bereits erledigt ist der Uferabtrag innerhalb der Kaffeebrücke. Kosten für das gesamte Gebiet: 1,875 Millionen Euro.

Teilbereich 5 »Stadtkern«: Für betroffene Häuser um den Kreuzungspunkt Harmersbach-Spitalstraße wird der Schutzgrad von HQ50 auf HQ100 erhöht mit Hilfe von Objektschutzmaßnahmen. Auch betroffene Häuser unterhalb der Kreuzung Harmersbach-Bahnhofstraße sollen auf diese Weise geschützt werden. Kosten: 200.000 Euro.

Teilbereich 6 »Steinenfeld, Erlenbach«: Die Leistungsfähigkeit des Erlenbach liegt bei HQ100. Überflutungen kommen von oberhalb. Erste Ausbordung gibt es bei Hochwassern der Stärke HQ20 (62,2 m3/s). Die Straße Steinenfeld wird überflutet ab HQ50 (79,3 m3/s). Zwei Verwallungen (links- und rechtsseitig) könnten bis zu Hochwasser HQ100 (105,7 m3/s) verhindern, dass das Gebiet überflutet wird. Kosten: 580.000 Euro.

Der Bau eines Hochwasserrückhaltebeckens zwischen Zell und Oberharmersbach ist nicht möglich. Dafür gibt es entlang des Gewässers kein Platz. Eine Mehr-Becken-Lösung ist möglich, in sich allerdings effektlos und scheidet daher ebenfalls als Maßnahme aus.

Gesamtkosten: Die Gesamtkosten für das Hochwasserschutzkonzept bis zur Marke HQ100 sind mit sechs Millionen Euro veranschlagt. 70 Prozent sind förderfähig. 30 Prozent der Kosten würde die Stadt Zell a. H. tragen. Bedingung: das Konzept wird komplett umgesetzt.

Allgemeines zur Flussgebietsuntersuchung: Das Ingenieurbüro für Wasserbau, Wasserwirtschaft und Tiefbau »Wald und Corbe« hat im Auftrag der Stadt Zell und der Gemeinde Oberharmersbach Daten vom Harmersbach und Entersbacher Dorfbach zusammengetragen, Untersuchungen durchgeführt, Computermodelle gebaut und damit Hochwasserschutz-Konzeptionen beschrieben.

Bei einer Info-Veranstaltung vergangenen Mittwoch in Unterentersbach wurden die Erkenntnisse für die Hauptgewässer (Harmersbach und Entersbacher Dorfbach) präsentiert und die entwickelten Schutzkonzept vorgestellt.

Für die öffentliche Vorstellung hat das Fachbüro eine Präsentation ausgearbeitet. Alle Folien können auf der Internetseite der Stadt Zell a. H. aufgerufen werden.

www.zell.de

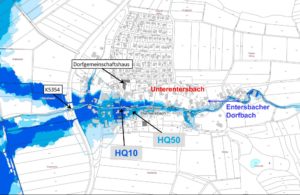

Entersbacher Dorfbach

Untersuchungsgebiet: Betrachtet wurde der Entersbacher Dorfbach im Bereich Ober- und Unterentersbach bis zur Mündung in die Kinzig. Das Gebiet umfasst 10,1 Quadratkilometer.

Zusammenfassung der Gefahrenlage: Das Gewässer Entersbacher Dorfbach kann weniger als 5,5 Kubikmeter Wasser in der Sekunde abfließen lassen. Bei einem mittleren Hochwasser (Hochwasser das im statistischen Mittel, etwa alle zehn Jahre mal eintritt) ist der Bach bereits überlastet. Es kommt zu innerörtlichen Überflutungen, die Wohngebäude gefährden.

Das Schutzkonzept für den Entersbacher Dorfbach: Das Planungsbüro hat zwei Schutzkonzepte beschrieben. Eines ist förderfähig. Für das andere besteht wegen hoher Kosten (im Verhältnis zum Nutzen) keine Aussicht auf Förderung.

Schutzkonzept (förderfähig): Betroffene Gebäude werden durch Objektschutzmaßnahmen vor Hochwasser bis zur Stärke eines Jahrhunderthochwassers geschützt. Kosten: 550.000 Euro.

Schutzkonzept (nicht förderfähig): Am Dorfbach Entersbach gibt es zwei mögliche Standorte (nahe beieinander) für ein Hochwasserrückhaltebecken (HRB). Sie liegen 100 bis 200 Meter oberhalb der Europa-Brücke. Damit das Becken (im Fall eines Jahrhunderthochwassers) 108.000 Kubikmeter Wasser zurückhalten kann, muss es zu Unterentersbach mit einem Damm von 12 oder 12,5 Metern ausgebildet werden. 6,6 Quadratkilometer des Einzugsgebietes des Dorfbachs liegen vor dem Rückhaltebecken. Die Baukosten für ein Rückhaltebecken dieser Größe werden mit 4,2 Millionen Euro veranschlagt.

Auch mit einem Hochwasserrückhaltebecken kommt es bei einem Jahrhunderthochwasser zu Überflutungen, die in der unteren Hälfte des Ortes Gebäude gefährden. Die betroffenen Gebäude brauchen zusätzlichen Objektschutz. Die Kosten belaufen sich auf 150.000 Euro.

Die Gesamtkosten für das Schutzkonzept mit HRB liegen bei 4,4 Millionen Euro. Dazu kommen die Unterhaltskosten für das HRB. Das Nutzen-Kosten-Verhältnis ist kleiner eins. Das bedeutet, die Schadensumme, die ein Jahrhunderthochwasser anrichten könnte, liegt unter der Kostensumme des Schutzkonzepts.

Eine Förderung ist damit aussichtslos. Alleinige Trägerin der Kosten wäre die Stadt Zell am Harmersbach.

Stimmen und Fragen nach der Vorstellung

Bürgermeister Günter Pfundstein leitete nach der Präsentation in die Fragerunde über. Seine eigene erste Stellungnahme umfasste zum einen, einen realistischen Standpunkt: »Einen generellen Schutz wird es auch nach einer Investition von 6,5 Millionen Euro nicht geben«. Zum anderen bezog er die Einwohner mit ein: »Wie gehen wir damit um?« Die Untersuchungen seien ein Startpunkt für weitere gemeinsame Überlegungen um die Realisierung. Er stellte dafür weitere Treffen mit dem Ingenieurbüro in Aussicht. Bei gemeinsamen Spaziergängen an Harmersbach und Entersbacher Dorfbach könnte nochmal detailliert erklärt werden. Am Ende seiner kurzen Stellungnahme rückte er den Blick noch einmal auf das Ganze »die gesamte Wegstrecke (Harmersbach) muss beachtet werden«.

Die erste Frage beinhaltete Frage und Hinweis in einem. Das Anliegen des Fragestellers war naturnahes Bewirtschaften von Wald-, Wiesen- und landwirtschaftlichen Flächen, um das Gelände (wieder) saugfähiger für Wasser zu machen. Statt dem schnelleren Abfluss solle ein langsamerer Abfluss in den Peripheren gefördert werden.

»Wasser dort wo es entsteht zurückzuhalten«, benannten auch die Ingenieure als Anliegen. In die Schutzkonzeptionen seien zum einen Maßnahmen eingegangen, die einen schnelleren Abfluss zur Folge haben, zum anderen sei vorgesehen Retensionsbereiche zu erweitern. Das Schutzkonzept für den Harmersbach erhöhe die Abflussmenge um 5 Kubikmeter Wasser pro Sekunde.

Eine Rückfrage gab es zu den Objektschutzmaßnahmen für Einzelgebäude, wie diese genau aussehen. Neben den bereits vorgestellten Möglichkeiten berichtete Wald und Corbe vom Ort Mühlenbach. Gemeinsam mit Gemeinde und Eigentümern hat das Büro dort den Hochwasserschutz geplant und realisiert. Es sei ein Ort, um sich ein Bild von diesen Möglichkeiten zu machen. Außerdem wurde die Kostenträger-Frage geklärt. Die Maßnahmen sind für den Eigentümer kostenfrei. Das Land trägt 70 Prozent und die Stadt 30 Prozent der Kosten.

Eine nächste Frage war rückversichernd: Können die nachfolgenden Gewässer des Harmersbachs weiteres Wasser aufnehmen? Die Fachleute bestätigten dem Erlenbach diese Leistungsfähigkeit.

Die Durchlässe, die den Entersbacher Dorfbach unter der Kreisstraße hindurchführen waren im Blick einer anderen Frage: Würden sie aufgeweitet werden, würde das zu einem schnelleren Abfluss, zu weniger Überflutung im Ort führen? Die Antwort der Ingenieure war, dass Wasser bereits weiter oben über die Ufer trete und von oben auf die Grundstücke und in die Häuser laufe. Es handle sich nicht um einen Rückstau, der an den Durchlässen entstehe. Das Büro wird zu diesen Erkenntnissen weitere Infos liefern.

Gemeinderat Hannes Grafmüller gab zu bedenken, dass bei der Sanierung der Dorfstraße (Unterentersbach) ein Bypassrohr verlegt werden könnte, um das Gewässer zu unterstützten. Diese Entlastung begrüßten die Fachleute. Grundsätzlich seien bei allen künftigen Baumaßnahmen der Hochwasserschutz im Auge zu behalten.

Nachfrage zur Größe des Rückhaltebeckens am Enterersbacher Dorfbach: Wäre auch ein kleineres, damit kostengünstigeres möglich? Die Ingenieure informierten, dass das Becken eine Leistungsfähigkeit für ein HQ100 brauche, Wasser dürfe nicht über den Damm laufen. Aus Kostensicht fallen diese für ein Becken der Leistungsklasse HQ50 lediglich um 15 Prozent.

Eine weitere Frage war: Sind nur förderfähige Maßnahmen in den Konzepten beschrieben? Gibt es andere Maßnahmen, die zwar nicht förderfähig sind, allerdings eine gewisse Verbesserung mit sich bringen?

Die Konzepte haben das Ziel, die Gebäude vor einem Jahrhunderthochwasser zu schützen. Dieses Ziel ist unter anderem Bedingung für eine Förderung. Bürgermeister Pfundstein gab zu bedenken, dass andere Maßnahmen die Stadt Zell in Summe möglicherweise dasselbe kosten, das Schutzergebnis allerdings darunter bleibe.

Ein Eigentümer, auf dessen Gelände Schutzmaßnahmen angedacht sind, beklagte die Verwendung dafür. Pfundstein gab zu bedenken, dass es ohne Gelände nicht gehen werde. Das Konzept zeige Möglichkeiten auf, wie der Hochwasserschutz für das gesamte Gebiet verbessert werden könne.