Dem Zeller Stadt-Archiv wurde vor einiger Zeit von privater Seite

eine Akte mit dem Schriftverkehr über eine Vormundschaft in Zell-Oberentersbach übergeben. Vormundschaften gibt es bis heute und wird es auch künftig geben. Immer wieder sind Personen auf diese Unterstützung angewiesen. Der Begriff »Vormund« wurde allerdings in jüngster Zeit durch den Begriff »Gesetzlicher Betreuer« ersetzt und statt von einem »Mündel« spricht man heute von einem »Betreuten«.

Am 9. April 1844 haben Valentin Lehmann von Oberentersbach und Therese Damm von Unterharmersbach geheiratet. Gemeinsam bewirtschafteten sie einen Hof in Oberentersbach. Aus der Ehe gingen 9 Kinder hervor. Am 17. März 1865 starb die Mutter. Sie hatte zwei Monate zuvor, am 11. Januar, ein Mädchen zur Welt gebracht, das auf den Namen Karoline getauft wurde. Man muss annehmen, dass die Mutter an den Folgen der Geburt gestorben ist. Als wenig später, am 19. April des Jahres, auch der Vater verstarb, war die familiäre Katastrophe vollständig.

Am 27. Dezember 1865 fand im Zeller Rathaus vor dem Großherzoglichen Notar Karl Kaiser eine Sitzung über die Aufteilung der Erbschaft statt. Die Eheleute hatten kein Testament hinterlassen, bei ihrer Eheschließung jedoch eine allgemeine Gütergemeinschaft vereinbart. Alle Kinder waren noch minderjährig, das älteste Kind, Sohn Jakob, war erst 16 Jahre alt. Die Kinder brauchten einen Vormund.

Die angesprochene Akte bezieht sich auf die Vormundschaft für das achte Kind, Valentin Lehmann, geb. am 3. April 1862. Valentins Vormund wurde durch Bescheid des Amtsgerichts Josef Halter, Landwirt in Oberentersbach. Weil keines der Kinder in der Lage war, den Hof zu übernehmen, wurde er verkauft. Am 7. Juni 1866 erwarb Joseph Gureth den Hof, die Liegenschaften und die Fahrnisse, für rund 12.000 Gulden. Nach Abzug der Schulden wurde das Reinvermögen durch neun geteilt. Es ergab sich für jedes Kind ein Anteil von 1.233 Gulden und 38 Kreuzer.

Hofkauf auf Kredit

Der Käufer Gureth konnte den Kaufpreis zunächst nicht aufbringen. Er verpflichtete sich aber zu einer Verzinsung des Kaufpreises in Höhe von 4 Prozent für ein Jahr. Wie er nach einem Jahr das Geld beschafft hat, geht aus der vorliegenden Akte nicht hervor. Die städtische Sparkasse hat ihm in dieser Höhe sicher kein Darlehen gewährt. Sie existierte zwar schon ab 1852, verlieh aber nur kleinere Beträge. Im Gegenzug nahm sie auch nur kleine Sparbeträge als Einlagen an. Dahinter stand die Vorsicht der Stadt, die nicht bereit war, für größere Beträge eine Garantie zu übernehmen. Zwar existierte in Zell ab 1875 eine Gewerbebank (heute Volksbank), der Vormund legte jedoch ab 1877 für seinen Mündel größere Beträge bei der Großherzoglichen Eisenbahnschuldentilgungskasse Karlsruhe an.

Am 7. Juli 1867 notierte Vormund Halter, dass Joseph Gureth für den Mündel Valentin Lehmann 1.233 Gulden bezahlt hat. Für den Vormund bestand nun die Aufgabe, das Geld »mündelsicher«, d. h. risikoarm, anzulegen. Um private Interessenten an einem Darlehen ausfindig zu machen, inserierte er im »Lahrer Wochenblatt« und im »Ortenauer Boten« Offenburg. Er habe als Vormund eine Summe von 1.200 Gulden zu verleihen. Der Zinssatz solle 4 Prozent betragen, was üblich war. Als Sicher-heit wurde ein »gesetzliches Unterpfand« verlangt. Konkret ging es um Liegenschaften, die in das Pfandbuch der Gemeinde des Darlehenempfängers eingetragen werden mussten.

Bereits am 24. Mai 1866 hatte Halter seinen Mündel Valentin Lehmann bei einem Zeller Schreiner namens Wendelin Walter in Pflege gegeben. Im »Verpflegungsvertrag« versprach Walter »seinem Pfleglinge eine nahrhafte Kost in hinreichendem Maße zu geben« und »ihn reinlich auf seine Kosten zu kleiden und ihm ein reinliches Bett zur Schlafstelle zu überlassen, so wie ihm in gesunden und kranken Tagen alle jene Pflege zu geben, die Eltern ihren Kindern schuldig sind«. Das jährliche Pflegegeld betrug 40 Gulden. Dass die Kleidung von der Pflegefamilie zu bezahlen war, lässt darauf schließen, dass der Junge in der Schreinerei mithalf und kleinere Arbeiten und Botengänge übernahm.

Im Jahresbericht des Vormunds werden auch Kosten für den praktischen Arzt in Zell, namens Dreher, und den Zeller Apotheker C. Haiz aufgeführt. Diese waren im Verpflegungsbetrag nicht inbegriffen, sondern wurden nach Bedarf vom Vormund aus dem Vermögen des Mündels bezahlt.

Kenntnisse und Tugenden

Im verwendeten Mustervertrag wurde vom Pfleger auch erzieherische Arbeit verlangt: »Ist der Pflegling noch nicht schulpflichtig, so hat der Verpfleger wenigstens dahin zu wirken, dass sein Pflegling mit den ersten Begriffen von Religion, Sittlichkeit und Gehorsam bekannt werde. Tritt der Pflegling in das schulfähige Alter, so hat der Pfleger denselben zu den vorgeschriebenen Kirche- und Schulbesuche, sowie zu Fleiß und sittsamem Betragen anzuhalten.«

Unterschrieben wurde der Pflegevertrag auf der Ortsverwaltung von Oberentersbach. Außer dem Verpfleger Wendelin Walter haben weitere Personen den Vertrag unterschrieben: der Waisenrichter Konrad Armbruster, der »Vormünder« Josef Halter, der Gegenvormund Georg Vollmer und die Beiräte Andreas Vollmer und Christian Damm. Schließlich hat auch der Zeller Ratschreiber Bruder auf dem Dokument seinen Namen festgehalten. Die Einsetzung eines Gegenvormunds scheint der Unterstützung und Kontrolle des eigentlichen Vormunds gedient zu haben.

Beim Waisenrichter und den Beiräten dürfte es sich um Gemeinderäte von Oberentersbach gehandelt haben. 1851 hatte sich Oberentersbach aus der kommunalen Verbindung mit Unterentersbach gelöst und war eine eigenständige Gemeinde geworden. Bei der schriftlichen Abfassung nahm man im vorliegenden Fall den Zeller Ratschreiber in Anspruch. Bei sonstigen Bescheinigungen amtierte der Oberentersbacher Lehrer Ostermaier als Ratschreiber der Gemeinde.

Vielseitiger Lehrbetrieb

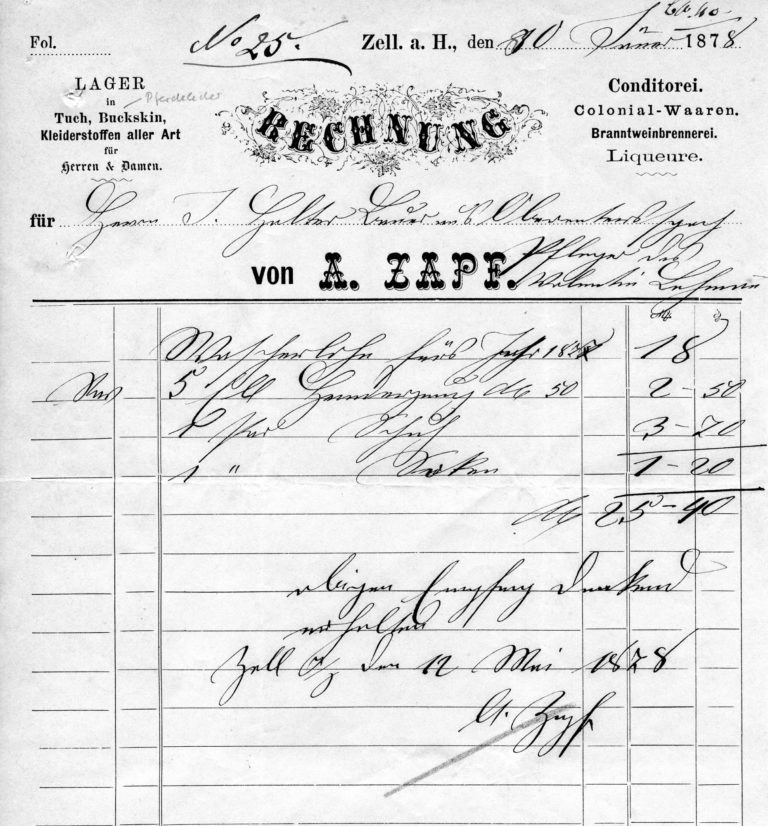

Mit Beendigung der Schulpflicht gab Josef Halter seinen Schützling in die Lehre. Beim Lehrherrn A. Zapf handelte es sich um eine sonderbare Mischung aus Textil-Kaufmann und Konditor. Auf dem Firmenkopf seiner Rechnung wird sowohl mit einem »Lager in Tuch, Buckskin [Pferdeleder], Kleiderstoffen aller Art für Herren & Damen« als auch mit »Conditorei. Colonial-Waaren. Branntweinbrennerei. Liqueure« geworben. Eine derartige Kombination wäre in Zeiten der früheren Zunftordnung undenkbar gewesen. Nachdem im Großherzogtum Baden 1862 die Gewerbefreiheit verkündet worden war, fielen die Beschränkungen auf ein Sortiment offensichtlich weg.

Foto: Dieter Petri

Foto: Dieter Petri

„10. Jänner 1878

Herrn J. Halter Bauer aus Oberenterspach

Pfleger des Valentin Lehmann

Wascherlohn fürs Jahr 1877 18 M(ark)

S(o)w(ie) 5 Ellen Hemdenzeug M 0,50 – 2 M 50 Pfg

1 Par Schuh 3 M 70 Pfg

1 Par Soken 1 M 20 Pfg

M 25 40 Pfg

obigen Empfang dankend erhalten

Zell a/H den 12. Mai 1878

A. Zapf“

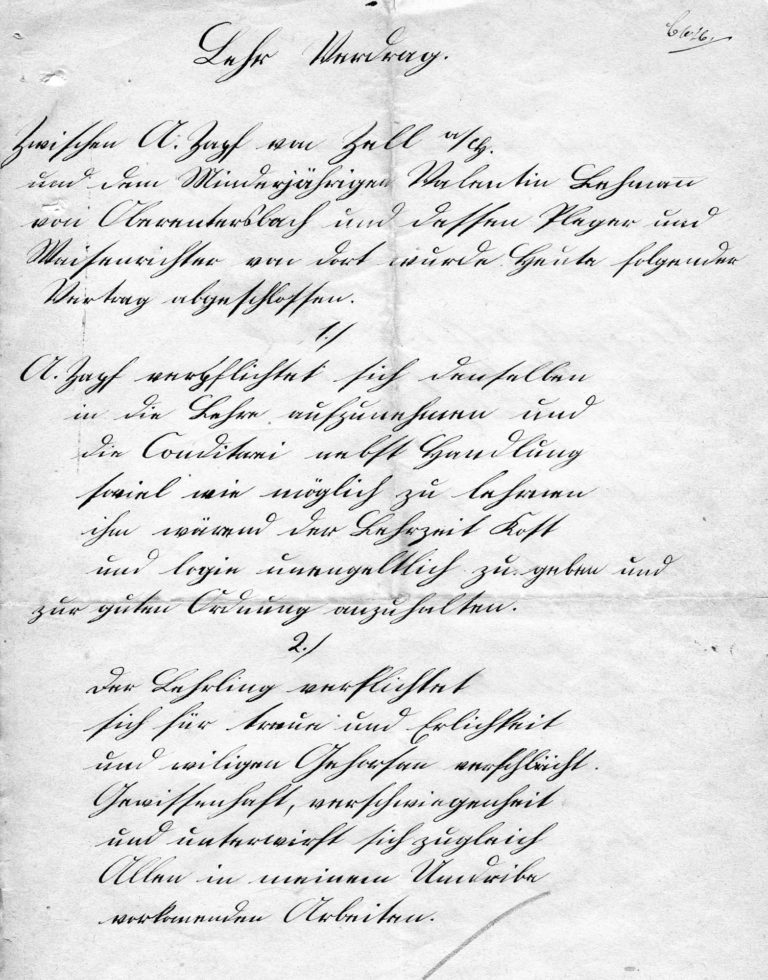

Im Lehrvertrag verpflichtete sich Zapf, dem Lehrling »die Conditorei nebst Handlung soviel wie möglich zu lehren, ihm während der Lehrzeit Kost und Logie unentgeltlich zu geben und zur guten Ordnung anzuhalten.« In § 2 wurden vom Lehrling Treue, Ehrlichkeit und Gewissenhaftigkeit erwartet. Der Lehrling »unterwirft sich zugleich Allen in meinem Umtribe vorkommenden Arbeiten«, verlangt der Arbeitgeber. Die Lehrzeit wird auf zweieinhalb Jahre festgesetzt. Das Lehrgeld beträgt, nun nicht mehr in Gulden, sondern in der neuen Reichswährung, 100 Mark. 50 Mark sind zu Beginn und 50 Mark bei der Freisprechung fällig. Die Besorgung der Wäsche lässt sich der Lehrherr zusätzlich mit 18 Mark im Jahr vergüten. Neue Kleidungsstücke hat der Vormund zu bezahlen.

Foto: Dieter Petri

Foto: Dieter Petri

„Lehr Vertrag [von 1.8.1876, auszugsweise]

Zwischen A. Zapf von Zell a/H

und dem Minderjährigen Valentin Lehman

von Oberentersbach und dessen P(f)leger und

Waisenrichter von dort wurde heute folgender

Vertrag angeschlossen.

1.) A. Zapf verpflichtet sich denselben

in die Lehre aufzunehmen und

die Conditorei nebst Handlung

soviel wie möglich zu lehrnen

ihm während der Lehrzeit Kost

und Logis unengeltlich zu geben und

zur guten Ordnung anzuhalten.

2.) Der Lehrling verpflichtet

sich für Treue und Erlichkeit

und wiligen Gehorsam, verschbricht

Gewissenhaft, verschwiegenheit

und unterwirft sich zugleich

Allen in meinem Umtribe

vorkommenden Arbeiten.“

Allzu viel scheint Valentin Lehmann in der Lehre nicht gelernt zu haben. Jedenfalls schickt der Vormund am 2. November 1879 seinen Mündel in eine zweite Lehre. Diesmal geht es zu M. Dauner in Offenburg, einem spezialisierten Konditor. Die Lehrzeit solle zwei Jahre betragen. Das Lehrgeld erhöht sich auf 140 Mark. Mit der Lehre sind wieder freie Kost und Logis verbunden. Für die Wäsche muss der Lehrling selbst sorgen. Ferner muss sich der Lehrling versprechen, nach Abschluss der Lehre in keiner anderen Offenburger Konditorei zu arbeiten. Niemand züchtet sich gern seine Konkurrenz.

Der letzte Vormundschaftsbericht datiert vom 14. August 1880. Die Überprüfung erfolgte am 19. August 1880 durch Notar Bucherer vom Großherzoglichen Amtsgericht Offenburg. Auch heute müssen die gesetzlichen Betreuer dem Amtsgericht bzw. Betreuungsgericht jährlich Rechenschaft ablegen.

(Im Stadtarchiv Zell a. H. findet sich die Akte in der Abteilung »Oberentersbach« A I 18).

![Briefwähler sollen zukünftig separat gezählt werden 2025-3-26-ZE-UH-ga-Ortschaftsrat Gedenktafel-IMG_9328[15]](https://www.schwarzwaelder-post.de/wp-content/uploads/2025/03/2025-3-26-ZE-UH-ga-Ortschaftsrat-Gedenktafel-IMG_932815-310x207.jpg)