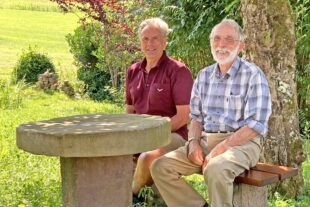

Sie zählten zu den schönsten und beliebtesten »Sommermusiken«, seit die Konzertreihe vor über 30 Jahren in Zell a. H. ins Leben gerufen wurde: die musikalisch-literarischen Abende in der evangelischen Kirche. Auch bei der 3. Sommermusik am vergangenen Mittwoch stand eine eindrucksvolle Rezitation im Mittelpunkt. Thomas Weiß las aus seinem Roman »Oberlin, Waldersbach«. Den musikalischen Teil gestaltete Traugott Fünfgeld mit Klavierkompositionen.

Thomas Weiß ist hauptberuflich Pfarrer und hat seit 1998 mehrere Bände mit Lyrik veröffentlicht. »Oberlin, Waldersbach…« ist sein erstes Prosawerk und trägt den Untertitel »…eine Begegnung«, was darauf hinweist, dass es sich nicht um eine klassische Biographie handelt; vielmehr wird das Schaffen und Wirken des 1740 in Straßburg geborenen Pfarrers in einer spannenden Mischung aus erzählerischen und kritisch fragenden und kommentierenden Elementen beleuchtet.

Friedrich Oberlin sei eine schillernde Persönlichkeit gewesen, ein Idealist, der den Himmel auf Erden habe bauen wollen, erklärte Thomas Weiß. Anno 1767 tritt Oberlin seine Pfarrstelle in Waldersbach an, im bitterarmen elsässischen Steintal gelegen. Mit ganzer Kraft engagiert er sich für das Wohl der Gemeinde, nicht nur in seelsorgerischer und pädagogischer Hinsicht, sondern er hilft, die Infrastruktur im Tal zu verbessern, führt neue landwirtschaftliche Methoden ein, sorgt für den Bau eines Schulhauses und die Anstellung von Lehrern sowie für die Ausbildung von Ärzten und Hebammen.

Ein schwerer Schicksalsschlag trifft den gottesfürchtigen Mann im Jahr 1783 mit dem Tod seiner jungen Frau. Obwohl ein aufgeklärter Mensch, der anfangs auch die Französische Revolution begrüßt hatte, ist Oberlin zutiefst durchdrungen vom Glauben an das Jenseits und ebenso beeinflusst vom Gedankengut des Spiritismus. Mehrere Jahre lang erscheint ihm die Verstorbene und er hält Zwiesprache mit ihr, was ihm Lebensmut gibt und Entscheidungshilfen für den Alltag, wie Weiß eindrucksvoll schilderte. Aber er distanziert sich von der »Geisterseherei« Oberlins: »Uns trennen Welten – weil meine Welt nicht von Geistern belebt ist, und seien sie noch so liebenswert.« Als Autor ein brillanter Stilist, gelingt es Thomas Weiß auch als Rezitator mit ruhiger, klarer Stimme sein Publikum zu beeindrucken.

Der Mensch in seiner Verantwortung

Für die musikalischen Intermezzi am Klavier sorgte Traugott Fünfgeld, in den vergangenen Jahren immer wieder ein gern gesehener und gern gehörter Gast bei den »Sommermusiken«. Dafür hatte der Bezirkskantor eigene Vertonungen von Psalmen ausgewählt, die beim Zeller Publikum großen Anklang fanden. Das lag zum Einen an Fünfgelds betont gefühlvollem Vortrag, zum Anderen am prägnanten Songcharakter der Kompositionen, denn bei Konzerten werden diese normalerweise nicht nur instrumental dargeboten, sondern mit Chorgesang.

Der Mensch hat die Wahl zwischen »gut« und »böse«. Das hat Oberlin seinen Steinbachern nachdrücklich vermittelt, in der Hoffnung, dass die Menschen sich stets für das Gute entscheiden würden. Doch es geschah ein Mord im Ban de la Roche, begangen an einem Hausierer, der alljährlich ins Dorf kam. Obgleich spannend erzählt, ist nicht die Tat das Wichtige, sondern wie die Dorfbewohner mit dem Verbrechen umgehen. Besonders auch, weil das Opfer – Amos Mandel – Jude ist, als Angehöriger einer Minderheit, die zu jener Zeit geduldet, aber gesellschaftlich nicht gleichberechtigt, ja oft verachtet war. »Der Schritt vom Feindbild zur Feindseligkeit ist ein kurzer«, kommentierte Thomas Weiß das Geschehen und gab damit sicherlich auch den Zeitgenossen etwas zum Nachdenken mit.

Wenngleich ein Spiritist und dem Übersinnlichen zugetan, lehnte Oberlin jene Geistergeschichten ab, die man sich im Elsaß seit alters her erzählte. So erwähnte der Vorleser den »Nachtheil«, der angeblich mit Hexen und Geistern des Nachts durch die Wälder zieht. Der Pfarrherr Oberlin wusste, dass seine Steinbacher nur zu gerne den Mord an dem Wanderjuden dem unheilvollen Gespenst zugeschoben hätten, doch auch die Zuhörer merkten alsbald beim Vortrag, dass der besagte böse Geist in jedem Menschen steckt, denn – so Thomas Weiß – »viele unbescholtene Bürger sind schon zum Nachtheil geworden, zu Folterern, Brandstiftern, Mördern«.

Dies wirkte wie ein Fingerzeig auf die folgende Szenerie, die der Autor in seinem Roman auf den Appellplatz des KZ Natzweiler-Struthof verlegt hat. Hoch oben in den Vogesen hatten Hitlers Schergen in den Kriegsjahren 41/42 das Lager von Gefangenen aus Dachau errichten lassen und dorthin insgesamt 52000 Häftlinge aus allen Teilen Europas verschleppt, wo sie Zwangsarbeit leisten mussten oder Opfer medizinischer Experimente wurden. Thomas Weiß zeigt am Beispiel zweier Häftlinge, dass auch an einem Ort unsagbarer Barbarei Menschlichkeit möglich ist: Ein schwerkranker Gefangener wird von einem Mitgefangenen zum Appell geschleppt und dort über eine Stunde lang gestützt, damit der Erkrankte nicht auffällt. Denn das hätte seinen sicheren Tod bedeutet. Der Tag des Geschehens war ein Karfreitag, an dem andernorts die Menschen zur Kirche gingen – »hinter den Bergketten, in den Städten, die vom Struthof nichts wussten oder nichts wissen wollten«.

Wie hätte Friedrich Oberlin, der 1826 starb, als Zeitgenosse auf ein solches Szenario reagiert? Keiner weiß es. Aber Thomas Weiß konfrontiert seinen Protagonisten– und an diesem Abend auch die Zuhörer in der Kirche – mit einer ganz eigenen Vision: Der Himmel ist leer, Gott hat seinen Thron verlassen, da er es nicht mehr ausgehalten hat, wie die von ihm erschaffenen Menschen sich so oft ungerecht, grausam und unmenschlich verhalten und ihre Taten dann mit dem »Himmlischen« rechtfertigen oder sogar entschuldigen. Gott – so der Gedanke – ist aufgebrochen zu den Menschen hin: »Weil Gott auf Besuch ist, hier, dort und überall, darum müssen sich die Menschen vom Himmel weg- und der Erde zuwenden, darum müssen sie einander in die Augen schauen.« Welch ein Schlusswort!

Lange blieb es still im

Kirchensaal, bis der Applaus aufbrandete, hoch verdient für den Rezitator wie für den Musiker. Kirchengemeinderätin Solveigh Petersen dankte den beiden Akteuren

und überreichte jedem eine Rose.