Die Ausgangslage des Jahres 1922 lässt sich mit jener im Jahre 2022 keineswegs vergleichen, obwohl damals durchaus ähnliche Probleme die Menschen belastet haben. Kriegsfolgen, Epidemien, und vor allem die sich verschärfende Inflation berührten und gefährdeten die Existenz der meisten Oberharmersbacher Familien.

Foto: Lehmann-Archiv

Foto: Lehmann-Archiv Foto: Lehmann-Archiv

Foto: Lehmann-Archiv

Foto: Lehmann-Archiv

Foto: Lehmann-Archiv Foto: Lehmann-Archiv

Foto: Lehmann-ArchivNicht wenige mussten um ihre wirtschaftliche Existenz fürchten, zumindest empfindliche Einschnitte in ihrem bisherigen und ohnehin bescheidenen Lebensstandard hinnehmen. Damals waren die Menschen weitestgehend auf sich allein gestellt, und heute sei die Frage erlaubt, wie und in welchem Umfang staatliche Hilfen bei den wirklich Hilfsbedürftigen ankommen beziehungsweise ob der Staat alle negativen Folgen der aktuellen Krisen auffangen kann.

Pandemie vor 100 Jahren

1922 – drei Jahre waren seit dem schrecklichen Krieg vergangen, der auch in Ober harmersbach seine Spuren hinterlassen hatte. 75 Gefallene und 11 Vermisste waren zu beklagen. Zu diesen Menschenverlusten des Krieges kamen mehrere Dutzend Tote, die die seit 1918 bis zu Beginn der 1920er Jahre grassierende »Spanische Grippe« dahin gerafft hatte. Zeitweise mussten wegen jener Pandemie sogar die Schulen geschlossen werden.

Missernten und Höchstpreise

Lebensmittel waren Mangelware. Zum einen teilweise verknappt, weil die von den Siegermächten geforderten Reparationen auch in Naturalien beziehungweise Rohstoffen abgeliefert werden muss ten oder wegen der aktuellen großen Not noch immer rationiert waren. Ferner gingen wegen der Gebietsabtretungen Anbauflächen verloren und es fehlten Arbeitskräfte. Dadurch wurde dem Schwarzmarkt – man redete auch vom »Schleichhandel« – Vorschub geleistet; staatlich festgesetzte Höchstpreise wurden so umgangen. Des Weiteren sorgten Dürreperioden und Frosteinbrüche zumindest zeitweise für Engpässe bei den Nahrungsmitteln.

Der erste Film

Trotz allem: Das Leben ging weiter und dies zeigte sich auch unter anderem im Vereinsleben. Sänger und Musiker wie auch Bürgerwehr fanden wieder zusammen und traten auf. Auch die Feuerwehr, sowohl die Abteilung in Riersbach wie die im Dorf, verfügte alsbald über ihre Einsatzstärke. In der Brauerei Schwarz (späteres Gasthaus »Forelle«) wurde der erste Film in Oberharmersbach gezeigt: »Schein und Sein von Kapitän Weddigen« (Otto Weddigen war ein U-Boot-Kapitän, der 1915 drei englische Schiffe versenkt hatte und 1917 mit U 29 und seiner Mannschaft untergegangen war).

Wahlrecht für Frauen

Der bisherige Bürgermeister, Landolin Jilg, Kornbauer vor Hagenbach, dankte nach 26 Jahren ab. Sein Nachfolger wurde Fridolin Lehmann, Lukasbauer. Bei den Wahlen zum badischen Landtag und zur Verfassungsgebenden Versammlung und der folgenden Reichstagswahl, bei denen erstmals die Frauen ihre Stimme abgeben durften, dominierte in dem stockkatholischen und erzkonservativen Dorf das Zentrum (Partei des Katholizismus) mit weit über 80 Prozent. Sozialdemokraten und Liberale (SPD und DDP) blieben im unteren zweistelligen beziehungweise im einstelligen Bereich hängen, weitere Parteien waren gänzlich unbedeutend.

Wohnungsnot anno 1922

Die Gemeindeverwaltung kümmerte sich vorrangig um die Wohnungsnot. In der Ortsmitte erwarb sie das Pfarrhaus und die gegenüberliegende Pfarrscheuer, um Wohnraum zu schaffen; im Gegenzug errichtete sie das neue Pfarrhaus. Kurze Zeit darauf kam noch das lang gestreckte Mehrfamilienhaus, die »Arche«, am Eingang des Jedensbachtales hinzu.

Und dennoch: Es gab auch Grund zum – verhaltenen – Feiern; nur Fasentveranstaltungen waren noch immer verboten. 35 ehemalige Soldaten erlebten nach der Entlassung aus englischer und französischer Kriegsgefangenschaft ein herzliches Wiedersehen in ihrer Heimat.

Schatz verscherbelt

Und noch ein freudiger Anlass: Nach monatelangen Vorbereitungen war zum Jahresbeginn 1922 das neue Geläut im Oberharmersbacher Kirchturm vollständig. Die bisherigen Glocken waren 1917 für die Kriegsindustrie beschlagnahmt worden. Nur zwei historische Glocken, deren Guss in die ersten Jahre des 15. Jahrhunderts datiert worden war, bewahrte ihr Alter vor dem Einschmelzen. Die Gemeinde allerdings verscherbelte diesen Jahrhunderte alten Schatz nach Nordrach und Fischerbach, um ein neues, stimmiges Geläut im Turm aufhängen zu können.

Ein Fehlguss dreier Glocken hatte die Fertigstellung verzögert. Am 13. Januar 1922 trafen die restlichen Glocken ein und nach deren Weihe am 29. Januar 1922 waren erstmals alle Glocken zu hören.

Inflation im Anmarsch

Die Kosten, sowohl für die Beschaffung der Glocken wie auch für das neue Pfarrhaus, zeigten allerdings, dass den Menschen in Stadt und Land noch größeres Ungemach bevorstand und die Zeiten noch härter würden. Die bereits spürbare Geldwertentwertung, die schon in den Kriegsjahren begonnen hatte, nahm immer schlimmere Dimensionen an und drohte im wahrs ten Sinne des Wortes den Menschen den Boden unter den Füßen wegzuziehen.

So notierte der damalige Pfarrer Johann Busse in seinem Tagebuch zu Recht: »Wie lange wird noch so weiter gewurstelt und Papiergeld produziert, für das keine Deckung vorhanden ist, und in Saus und Braus gelebt?« Seine Bedenken waren nicht unberechtigt.

Kriegsschulden mit Papiergeld bezahlen

Der Kaiser und seine Obers te Heeresleitung mit Paul von Hindenburg und Erich Ludendorff hatten ursprünglich eine einfache Rechnung aufgemacht: Eintreiben der Kriegsschulden nach dem Sieg über die Entente-Mächte. Frankreich, Großbritannien und Russland sollten die Kriegsschulden bezahlen. Doch es war anders gekommen… Und so begann die neue Regierung, Geld zu drucken.

Zum einen mussten die Kriegsanleihen bezahlt werden, die das Kaiserreich bei seiner Bevölkerung aufgetürmt hatte, immerhin mit fünf Prozent verzinst. Die Bevölkerung zeichnete insgesamt 1.200.000 Mark. Auch Kommunen, Banken und andere Einrichtungen ließen sich von der Kriegspropaganda über den bevorstehenden Sieg blenden und stellten zum Teil enorme Summen bereit. Unter anderem zeichnete die politische Gemeinde 650.000 Mark. Pfarrer Busse hatte aus dem Bau- und Kirchenfond 5.100 Mark für den Krieg abgezwackt. Diese über das Reich verteilte gigantische Schuldenlast tilgte der Staat binnen kürzester Zeit mit ständig an Wert verlierendem Papiergeld.

Eine weitere offene Position war die Versorgung der Witwen und Waisen, die eine – vergleichsweise – mickrige Rente erhielten. Ebenso galt es, den Kriegsversehrten eine Rente auszuzahlen. Auch für diesen Zweck wurde die Notenpresse in Gang gesetzt.

Naturalien als Lohn

Die Folgen waren gravierend. Pfarrer Johann Busse hat in seinem Tagebuch eine Übersicht erstellt, die das Ausmaß schon für 1920 deutlich macht. Gold- und Silbermünzen waren längst aus dem Zahlungsverkehr verschwunden, stattdessen gab es Münzen aus Kupfer und Aluminium, die Scheine erhielten immer größer Zahlen. Löhne und Renten hinkten jämmerlich hinterher. Für die zahlreichen Taglöhner sind keine Löhne überliefert, sie dürften wohl überwiegend in Naturalien ausbezahlt worden sein.

Heiraten wird teuer

Man suchte nach Auswegen. Aber Sammlungen aus verschiedenen Anlässen, auch für die Kriegsversehrten und Kollekten in der Kirche, führten zu immer spärlicheren Ergebnissen. Und Pfarrer Johann Busse notierte noch einen anderen Trend. »Hochzeiten finden meistens auswärts statt, nur noch die standesamtliche Trauung wird hier abgehalten. Die Kosten eine Hochzeit zu halten laufen für die Brautleute selbst zu hoch wie auch für die übrigen Teilnehmer.« Und wie in solchen Zeiten üblich, wird der Spott zu einem Ventil. Ein unbekannter Zeitgenosse frotzelte: »Die Postgebühren sollen fortan nur noch jeden dritten Tag erhöht werden.« Der Alltag hatte die Aussage des Witzboldes bald überholt.

Schnaps als Tauschmittel

Mit Schiebereien, vor allem von Alkohol, versuchte sich der eine oder andere Oberharmersbacher über Wasser zu halten. Zwar war das Brennen von Topinambur untersagt, aber wer schon vor dem Krieg »Rosserdäpfel« angebaut hatte, durfte dies auch weiterhin tun und da jedem Landwirt beziehungsweise Brennrechtsbesitzer zehn Liter Branntwein als »Haustrunk« zustanden, gab es ausreichend Möglichkeiten, an das begehrte Tauschmittel zu bekommen. Schwarzbrennen und das Zuckern der Maische standen hoch im Kurs und waren auch durch Kontrollen und empfindliche Strafen nicht in den Griff zu bekommen. Schnaps stieg zur Ersatzwährung auf, oder man ging zum Tausch über – Lebensmittel und Alkohol gegen notwendige Gebrauchsgegenstände.

Frösche fangen

Wer Anbauflächen oder pflanzliche Rohstoffe besaß, war im Vorteil, obwohl hie und da geklaut wurde. Oder man wich auf andere Nahrungsquellen aus. Zur Verhütung von Tierquälerei war untersagt, beim Fang der Frösche Rechen zu benutzen. Kindern unter 14 Jahren war das Fangen verboten, außerdem durften die Beine erst nach dem Töten der Frösche vom Rumpf getrennt werden.

Nur Obst war noch bezahlbar

Währenddessen wird es bis zum Jahresende 1922 für die rund 2.000 Oberharmersbacher mit »370 Schulkindern, sieben Lehrern, 10 Wirtshäusern und 308 Wohnhäuser«, so notierte Pfarrer Johann Busse, immer schlimmer. Zwar stiegen die Handwerkerlöhne auf rund 150 Mark, für Arbeiter auf 80 bis 120 Mark pro Tag, aber ein Paar Schuhe kosteten im November 1922 20.000 Mark, 1 Meter Herrenstoff 30.000 Mark, ein Pfund Weißmehl 200 Mark, ein Pfund Obst hingegen gerade zwei bis drei Mark…

Das Jahr 1922 endete für die meisten Oberharmersbacher Familien in Angst und Elend. Die Zuversicht schmolz, und eine Besserung der wirtschaftlichen Lage war nicht abzusehen. Das Schlimmste stand den Menschen im Jahr 1923 noch bevor.

Nachwort

Wegen – angeblicher – Verzögerung von Reparationsleistungen besetzte Frankreich im Januar 1923 das Ruhrgebiet. Die Berliner Reichsregierung rief zum passiven Widerstand auf, der Staat bezahlte die Löhne und Gehälter der Streikenden. Und wieder setzte die Regierung die Notenpresse in Gang, noch schneller als je zuvor. Die Inflation galoppierte, vor lauter Nullen hätte einem schwindlig werden können. Im Mai 1923 kostete ein Schwarzbrot (1.500 Gramm) 1.500 Mark; im September: 215.000 Mark; im November bis zu 330.000.000.000 Mark, 1 Kilogramm Rindfleisch 10.000 Mark, (im August 1 Million Mark), 1 Schlachtochse 4 bis 5 Milliarden Mark…

Der Rest ist bekannt: Nach heftigen Verwerfungen im wirtschaftlichen und sozialen Bereich sowie im poli- tischen Leben folgte im November 1923 die Währungsreform. Die Rentenmark entsprach dem Wert von 1.000.000.000.000 – in Worten: eine Billion – (Inflations-)Mark. Die Lage beruhigte sich.

Von Zuständen wie vor hundert Jahren sind wir noch weit entfernt. Die derzeitige Inflationsrate liegt bei rund zehn Prozent; für viele Privatleute und Betriebe dennoch eine existenzbedrohende wirtschaftliche Schieflage. Daraus die ganze Bandbreite der Folgen für Wirtschaft, Gesellschaft und Politik jetzt abzuschätzen, ist Kaffeesatzleserei.

Dennoch: Das ursprünglich von der Politik und der Europäischen Zentralbank (EZB) anvisierte Ziel einer Inflationsrate von zwei Prozent Prozent ist schlichtweg aus dem Ruder gelaufen. Die EZB unter ihrem damaligen Präsidenten Mario Drahgi (Italien) hatte – wohl auch wegen der hochverschuldeten Mittelmeer-Anrainer – entgegen ihrem Auftrag und mit Duldung der Politik den Markt durch Kauf von Staatsanleihen seit 2015 immer weiter mit Geld geflutet, als gäbe es kein Morgen – eine entsprechende Reaktion auf die aktuelle Geldwertentwertung kam viel zu spät.

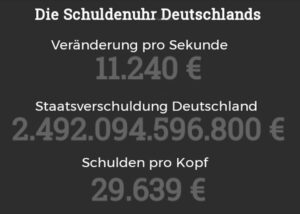

Die Schuldenuhr der Bundesrepublik Deutschland tickt und tickt unerbittlich weiter.

Was da noch künftig kommt mit »Schattenhaushalten« oder »Sondervermögen« und dem keineswegs witzigen und völlig unpassenden Begriff »Doppelwumms«, gemeinsamen Schulden der EU, Hilfsprogrammen für den Wiederaufbau der Ukraine, Ausgleichszahlungen für die Folgen des Klimawandels, Verpflichtungen gegenüber den Sozialversicherungssystemen, absurden Umverteilungsorgien, erdacht überwiegend von Leuten, die noch nie selber mit ihrer Hände Arbeit Geld verdient haben (oder salopp: Sie baden, und haben keine Ahnung, woher die Seife kommt) – und vor allem steigenden Zinsen – keiner vermag dies abzuschätzen.

Wobei auch niemand einen Plan hat, wer bis wann – und auch wie – diese Unsummen jemals tilgen soll. Die Frage von Pfarrer Johann Busse vor 100 Jahren ist aktueller denn: »Alle ehrlichen Leute sind unglücklich über diese Preise und fragen immer wieder: Wohin soll es auch noch führen?« Damals, wie schon erwähnt, in eine giganti- sche Inflation und unausweichlich zu einer Währungsreform.

![Großeinsatz in der Hansjakob-Halle und nächtliche Pferderettung 2025-3-21-NO-Rolf Braun-Feuerwehr-20250308_204210[94]](https://www.schwarzwaelder-post.de/wp-content/uploads/2025/03/2025-3-21-NO-Rolf-Braun-Feuerwehr-20250308_20421094-310x207.jpg)