Das Mitglied des Nordracher Historischen Vereins Uwe Schellinger, Historiker und Archivar in Freiburg, hat zu Martin Wehl folgenden Beitrag verfasst:

Im September 1940 kam Martin Wehl, ein Mitglied der jüdischen Gemeinde in Hamburg, für einige Wochen aus der Hansestadt auf Besuch nach Nordrach in den Schwarzwald. Grund dafür war mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass er dort seinen zwei Jahre jüngeren Bruder Dr. Nehemias Wehl (1887 – 1942) besuchen wollte, der seit 1921 in Nordrach lebte und als Ärztlicher Leiter dem dort ansässigen Lungensanatorium für jüdische Frauen vorstand. Nicht ganz auszuschließen ist, dass Martin Wehl im Kurort Nordrach auch selbst Erholung von gesundheitlichen Problemen suchte.

Es sollte für ihn ein verhängnisvoller Besuch werden. Martin Wehl wurde, obwohl nicht in Nordrach wohnhaft, auf die Liste der Jüdinnen und Juden gesetzt, die am 22. Oktober 1940 von der NS-Polizei in das Internierungslager Gurs in Südwestfrankreich verschleppt wurden. Von dieser Aktion wurden fast sämtliche Jüdinnen und Juden aus Baden und der Saarpfalz, insgesamt 6.540 Personen, erfasst. Treibende Kräfte hinter dieser Großdeportation waren die amtierenden NS-Gauleiter Robert Wagner (Baden) und Josef Bürckel (Saarpfalz), so dass die Deportation der südwestdeutschen Juden oft als „Wagner-Bürckel-Aktion“ bezeichnet wird. Martin Wehl sollte niemals mehr nach Deutschland zurückkehren. Im August 1942 wurde er durch die Nationalsozialisten im Vernichtungslager Auschwitz ermordet.

2009/2010 konnte sein Schicksal durch ein Projekt des Historischen Vereins Nordrach erstmals in Erinnerung gerufen werden. Für erste Informationen zu Martin Wehls Lebenslauf wurden seinerzeit, zusätzlich zum Studium der einschlägigen Literatur, mehrere Archive konsultiert, etwa das Archiv des Internationalen Suchdienstes in Arolsen – heute unter dem Namen Arolsen Archives – , das Gemeindearchiv Nordrach, dann aber auch das Staatsarchiv Hamburg und die israelische Gedenkstätte Yad Vashem. Bei den damaligen Recherchen konnten einige Grunddaten herausgefunden werden: Wie das Staatsarchiv Hamburg mitteilte, wurde Martin Meyer Wehl am 14. Februar 1885 in Hamburg geboren. Er war der Sohn von Jacob und Frieda Wehl geb. Berjn und hatte zwei Brüder, Arnold und Nehemias, sowie zwei Schwestern, Dora und Eva. Von Beruf war Martin Wehl Immobilienmakler. Als seine Geschäftsadresse ist Mattenwiete 10 in unmittelbarer Nähe zum Hamburger Hafen belegt. Wehls Privatwohnung befand sich hingegen in der Bornstraße 27 und somit im bekannten Grindelviertel, dem Zentrum des jüdischen Lebens in der Hansestadt.

Martin Wehl befand sich etwa vier Wochen in Nordrach, als er plötzlich von der Deportation der badischen Juden erfasst wurde. Zu diesem Zeitpunkt war er 55 Jahre alt und neben einer jüdischen Familie aus Haslach das einzige Opfer aus dem gesamten damaligen Amtsbezirk Wolfach.

Sowohl die Patientinnen und das Personal der Nordracher Rothschild-Heilstätte als auch Wehls Bruder Nehemias wurden hingegen von dieser Deportation ausgenommen, vermutlich wegen der dort behandelten, ansteckenden Krankheitsbilder.

Die Umstände der Transporte nach Gurs im Oktober 1940 und die verheerenden Zustände im dortigen Lager sind inzwischen durch zahlreiche Studien gut erforscht. Bekannt ist auch, dass viele Häftlinge bald in andere Lager verlegt wurden. Auch Martin Wehl kam von Gurs aus in ein anderes Lager, nämlich in das 200 km entfernte sogenannte „Alterslager“ Noé südlich von Toulouse.

Forschungen des französischen Historikers Serge Klarsfeld und der Gedenkstätte Yad Vashem haben ergeben: Nach fast zwei Jahren Lagerhaft wurde Martin Wehl am 8. August 1942 dem vom Lager Gurs ausgehenden Transport Nr. 18 mit der Zugnummer 901-13 zugeteilt. Im Ort Portet-sur-Garonne mussten über 100 Häftlinge aus dem Lager Noé diesem Transportzug zusteigen, unter ihnen Martin Wehl. Über Avignon und Chalon-sur-Saone, wo man die deutsch-französische Demarkationslinie überquerte, erreichte der Zug zunächst das Sammellager Drancy bei Paris. Drei Tage später, am 12. August 1942, verließ der Zug mit insgesamt 1.007 Häftlingen Drancy wieder. Über Bobigny, Noisey-leSec, Épernay, Chalons-sur-Marne, Revigny, Bar le Duc, Lérouville und Novéant ging es nach Deutschland, weiter über Saarbrücken, Frankfurt, Dresden, Görlitz, Nysa und Kattowitz bis in das Vernichtungslager Auschwitz. Da von diesem Transport über 700 Personen direkt in die Gaskammern geschickt wurden und insgesamt nur 11 überlebten, ist davon auszugehen, dass Martin Wehl wahrscheinlich am Tag der Ankunft auf grausame Weise umgebracht wurde.

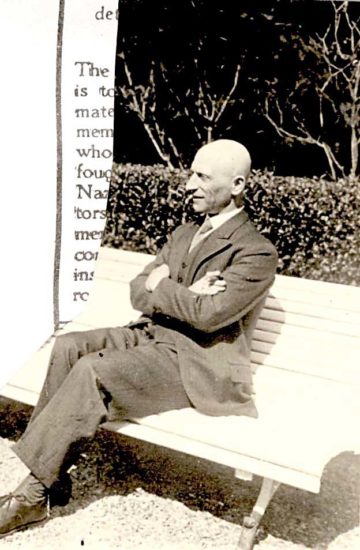

Martin Wehl war unverheiratet und hatte keine Kinder. Im Jahr 1978 füllte seine damals in New York lebende Nichte Eva Cohen (1911 – 2000), die Tochter seiner Schwester Dora, für die israelische Gedenkstätte Yad Vashem ein Formular zum Gedenken an Martin Wehl aus und stellte der Gedenkstätte auch die einzig bisher bekannte Fotografie von ihm zur Verfügung.

Die ersten Forschungsergebnisse zu Martin Wehls Schicksal sind in die Dokumentation „Deportiert aus Nordrach“ von 2010, herausgegeben vom Historischen Verein Nordrach, aufgenommen worden. Seither sind weitere 10 Jahre vergangen, in denen keine weiteren Informationen zu seiner Biographie erhoben wurden, weder in Nordrach noch in seiner Heimatstadt Hamburg. Dies muss nicht so bleiben: Denn laut Auskunft des Staatsarchivs Hamburg befinden sich unter anderem in Nachkriegs-Akten des Landgerichts Hamburg zur sogenannten „Wiedergutmachung“ durchaus noch Unterlagen, die weitere Erkenntnisse liefern könnten. Möglicherweise kann also der 80. Jahrestag der Deportation nach Gurs einen Anstoß liefern, sich noch einmal intensiver mit dem Schicksal von Martin Wehl zu beschäftigen, dem jüdischen Gast, dem sein Besuch in Nordrach zum unheilvollen Verhängnis wurde.

Historischer Verein Nordrach lässt Stolpersteine in Erinnerung an die Brüder Wehl verlegen

Stolpersteine sind ein Projekt des Künstlers Gunter Demnig, das im Jahr 1992 begann.

Im Boden verlegte kleine Messinggedenktafeln, die sogenannten Stolpersteine, sollen an das Schicksal der Menschen erinnern, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden.

Aus Anlass des 80. Jahrestags der Deportation von Martin Wehl nach Gurs hat der Historische Verein Nordrach die Patenschaft für einen Stolperstein vor seinem letzten Wohnort in Hamburg in der Bornstraße 27 übernommen, ebenso für seinen Bruder Nehemias Wehl, ärztlicher Leiter des jüdischen Lungensanatoriums Rothschild in Nordrach, vor seinem Geburtshaus und letzten Wohnort in Hamburg, in der Grindelallee 188.

Nehemias Wehl wurde am 29. September 1942 aus Nordrach über Darmstadt in ein Vernichtungslager in den Osten deportiert und dort ermordet.

Weiterführende Literatur

Angela Borgstedt: Gurs. Die Deportation der badischen Juden am 22.10.1940, in: R. Weber (Hg.): Baden-Württembergische Erinnerungsorte, Stuttgart 2012, S. 472 – 481.

Uwe Schellinger/Rolf Oswald/Egbert Hoferer: Deportiert aus Nordrach. Das Schicksal der letzten jüdischen Patientinnen und Angestellten des Rothschild-Sanatoriums, Zell a. H.: Verlag Schwarzwälder Post, 2010.

Uwe Schellinger: Von der Idylle zur Falle. Das Rothschild-Sanatorium für jüdische Frauen in Nordrach (1905 – 1942), in: Olga Kurilo (Hg.): Kurort als Tat- und Zufluchtsort. Konkurrierende Erinnerungen im mittel- und osteuropäischen Raum im 19. und 20. Jahrhundert, S. 63 – 96.

Uwe Schellinger: 22. Oktober 1940 – Die Deportation der Juden aus Südwestdeutschland nach Gurs, in: K. Hesse/A. Nachama (Hg.): »Vor aller Augen«. Die Deportation der Juden und die Versteigerung ihres Eigentums, Berlin-Leipzig 2018, S. 11 – 25.

Historischer Verein Nordrach lässt Stolpersteine in Erinnerung an die Brüder Wehl verlegen.